幼児教育チャレンジ以外のおすすめ通信教材7選!特徴・比較・選び方まとめ

幼児期の学びといえば、まず思い浮かぶのがこどもちゃれんじ。「チャレンジ」として昔から定番ですよね。

多くのご家庭で人気のある通信教材ですが、「うちの子には合わなかった」「他の教材も気になる」という声も年々増えています。

紙教材でじっくり取り組むものから、タブレットで楽しく進められるもの、さらにはSTEAM教育に特化した探究型の教材まで、選択肢はとても幅広いのが今の幼児教育の特徴です。

価格帯も内容もさまざまで、家庭のライフスタイルや子どもの性格によって、合う教材は大きく変わってきます。

この記事では、チャレンジ以外の人気通信教材をわかりやすく比較し、それぞれの特徴・メリット・デメリットを丁寧に紹介していきます。

実際に多くのご家庭で選ばれている教材を知ることで、「うちの子にぴったりの教材」がきっと見えてくるはずです。

有名だから、という理由で選ぶ時代はもう終わり。これからは「我が家に合った教材選び」で、楽しく続けられる幼児教育を始めていきましょう。

\家庭学習のお得な情報/

スマイルゼミが期間限定で

ちいく村限定キャンペーン中

さらに紹介コードの特典が1,000円

上乗せ可能

スマイルゼミ特設サイトから

資料請求すれば

1,000円貰えるので

↓ぜひチェックしてみてくださいね↓

※紹介希望の方はこの記事にコメント

もしくはインスタに連絡ください

チャレンジ以外の幼児教育を探す人が増えている理由

チャレンジ以外の教材を探す人が増えているのは、教材の多様化や家庭の考え方の変化が大きな理由です。

最初は「とりあえず有名だから」と選びがちなチャレンジも、実は「一番合う教材」ではない可能性があるわけですね。

子どもの性格や家庭の教育方針に合う教材を探したい人が増えている

幼児教育といえば「こどもちゃれんじ」という印象を持つ方は多いと思います。

実際、私も子どものころもチャレンジでした。とても有名で安心感もありますよね。

でも最近では「チャレンジ以外も気になる」「うちの子にはちょっと合わなかった」という声を耳にする機会が増えています。

例えば、手を動かしてじっくり考えるのが好きな子もいれば、音や映像で刺激を受ける方が伸びる子もいます。テンポよく進めたい子もいれば、じっくり自分のペースでやりたい子もいます。

チャレンジは多くの子に合うように作られていますが、全員にピッタリというわけではありません。だからこそ「他の教材も調べてみよう」という流れが自然に生まれているわけです。

教材の形式が多様化している

もう一つの理由は、教材そのものの形式がぐんと広がっていることです。

以前は「紙のワークブック」が主流でしたが、最近ではタブレットを活用したデジタル教材や、親子で一緒に体験しながら学べる体験型の教材も増えています。

例えば、スマイルゼミ![]() のように、タブレットを使ってゲーム感覚で進められる教材は、楽しみながら学べる点が人気です。

のように、タブレットを使ってゲーム感覚で進められる教材は、楽しみながら学べる点が人気です。

一方、幼児ポピー![]() のような紙教材は、書く力を育てる基本的な学習に向いていますし、ワンダーボックス

のような紙教材は、書く力を育てる基本的な学習に向いていますし、ワンダーボックス![]() のようにSTEAM教育に特化した教材も登場し、子どもの好奇心や探究心を伸ばしたい家庭に支持されています。

のようにSTEAM教育に特化した教材も登場し、子どもの好奇心や探究心を伸ばしたい家庭に支持されています。

価格と内容のバランスを重視する家庭が増えている

価格面も多くの家庭がチャレンジ以外を検討するきっかけになっています。

チャレンジは教材の質が高いぶん、月額料金もある程度かかります。長期間続けることを考えると、家計への負担は小さくありません。特に兄弟姉妹がいる家庭では、その差が大きくなりやすいものです。

最近では、がんばる舎のように月額1,000円ほどで続けられる教材や、幼児ポピーのような低価格でもしっかりした内容の教材が人気を集めています。

家庭のライフスタイルに合わせた教材選びが重視されている

保護者の関わり方やライフスタイルも教材選びに大きく影響します。

共働き家庭では「子どもがひとりで進めやすい教材」を選ぶ傾向があり、反対に時間を取りやすい家庭では「親子で一緒に楽しめる教材」を選ぶケースが多くなります。

例えば、Z会幼児コース![]() のように親子体験を重視する教材は、関わりながら深く学びたい家庭にぴったりです。一方で、スマイルゼミ

のように親子体験を重視する教材は、関わりながら深く学びたい家庭にぴったりです。一方で、スマイルゼミ![]() のように自動で学習が進む仕組みのある教材は、忙しい家庭にも向いています。

のように自動で学習が進む仕組みのある教材は、忙しい家庭にも向いています。

幼児教育はチャレンジ以外もたくさんあり!

チャレンジ以外の教材はたくさんありますが、それぞれに強みがあるので、感覚だけで選んでしまうと「思っていたのと違った」となってしまうことも…。

最近では紙教材にこだわるものからタブレット学習中心のもの、さらにSTEAM教育に特化した教材まで、バリエーションがとても豊かです。

紙教材・タブレット教材・STEAM型それぞれ魅力あり

紙教材には「書く力を育てる」という大きな魅力があります。文字の形を覚えるだけでなく、鉛筆を正しく持ち、丁寧に書く練習を通して集中力を養うことができます。これはデジタルではなかなか代替できない部分です。

一方、タブレット教材は、子どもが自然と自分で学習を進められるのが大きな特徴です。アニメーションや音声で理解を深められるので、特に就学前の小さな子どもにとっては「勉強=楽しい」という感覚を育てやすい形式です。

そして、STEAM教育型の教材は、近年注目を集めている新しい学びの形です。算数や理科、アートやテクノロジーなどを横断的に体験し、考える力や探究心を育てます。

料金の幅もさまざま

チャレンジ以外の教材は、料金にも幅があります。月に1,000円以下で始められるものもあれば、4,000円以上の教材もあります。

高いから良い、安いからダメというわけではなく、子どもと家庭のスタイルに合うかどうかが一番大事です。毎月の負担感や続けやすさを考えると、価格帯もしっかりチェックしておくと安心です。

教材別の特徴とメリット・デメリット

チャレンジ以外にも本当に多彩な通信教材があり、それぞれの教材に向いている子・ご家庭のスタイルがあるので、「どれが一番いいか」ではなく、「どれがうちに合っているか」を考えることが大切です。

ここではどんな教材があるのか具体例を紹介しますので価格や教材形式だけでなく、家庭のライフスタイルや子どもの性格も含めて考えてみてくださいね!

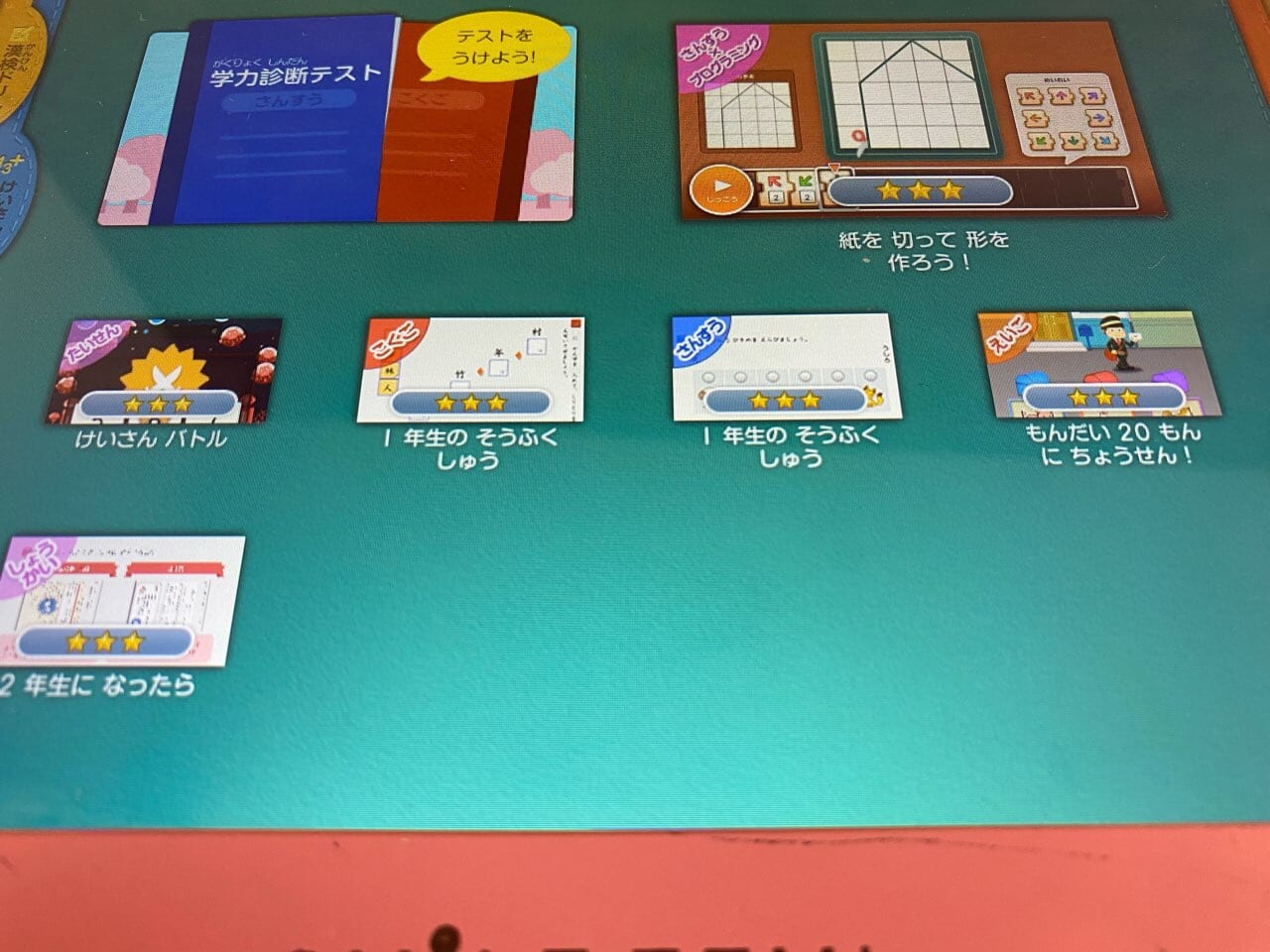

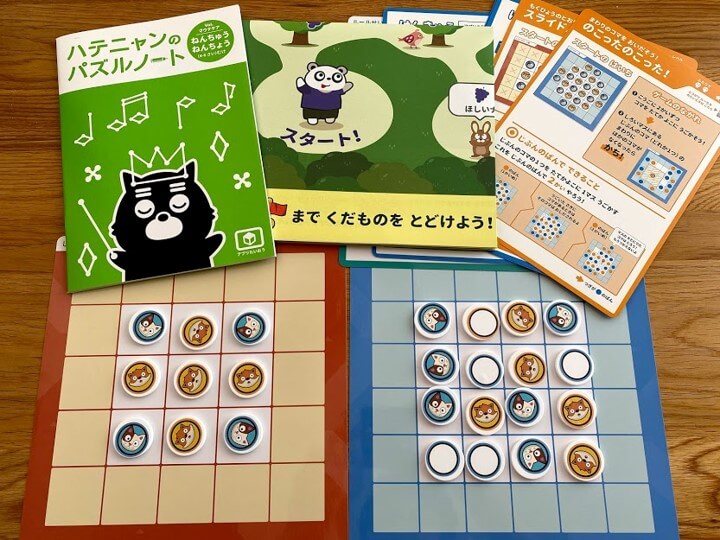

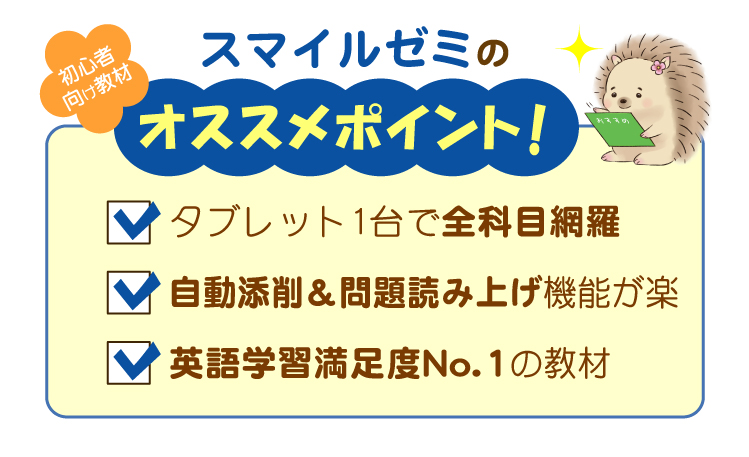

スマイルゼミ

スマイルゼミは、今とても注目されているタブレット型の通信教材です。専用のタブレットを使って、子どもが自分で学習を進められる仕組みになっています。

アニメーションや音声で楽しく学べるので、「勉強」というより「遊びの延長」のような感覚で続けられるのが魅力です。

大きなメリットは、子どもが自然と自分のペースで学習できること。特に共働き家庭など、保護者が毎日つきっきりで見てあげられない場合でも、タブレットが先生のような役割を果たしてくれるのはとても助かります。

大きなメリットは、子どもが自然と自分のペースで学習できること。特に共働き家庭など、保護者が毎日つきっきりで見てあげられない場合でも、タブレットが先生のような役割を果たしてくれるのはとても助かります。

一方で、紙教材のように「自分で文字を書く」練習は少なくなる傾向があります。書く力をしっかり育てたいご家庭には少し物足りなく感じるかもしれません。

また、遊び感覚で進めやすいぶん、子どもによっては「ゲーム要素」ばかりを楽しんでしまうケースもあるため、使い方のバランスが大切です。

資料請求で安く入会

スマイルゼミの特徴

タブレット1台で全科目学べる

教材が溜まらない&自動添削が楽

英語学習・プログラミングが学べる

\キャンペーンコードをGET/

特設サイトからの資料請求でギフト券GET

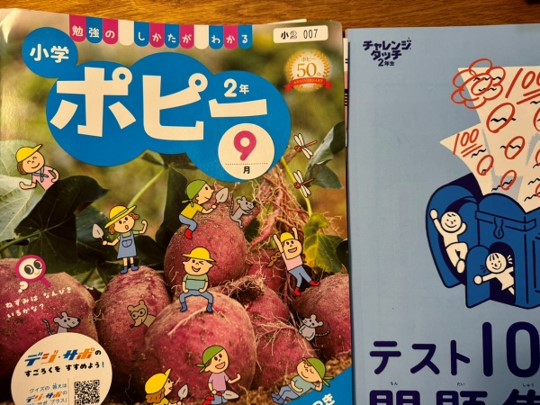

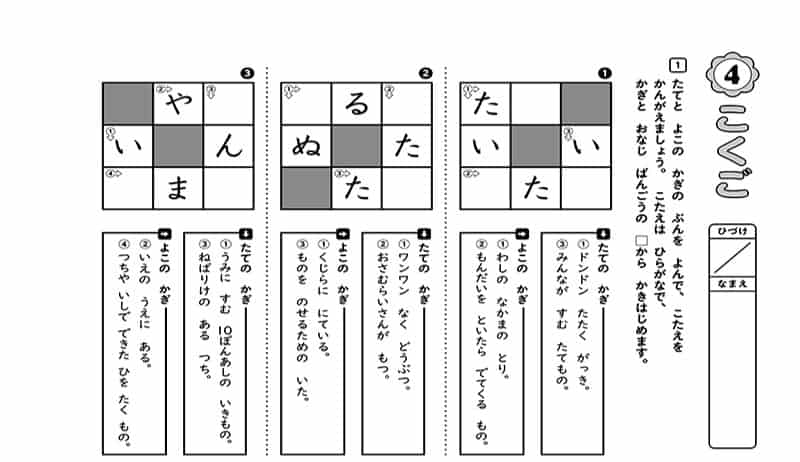

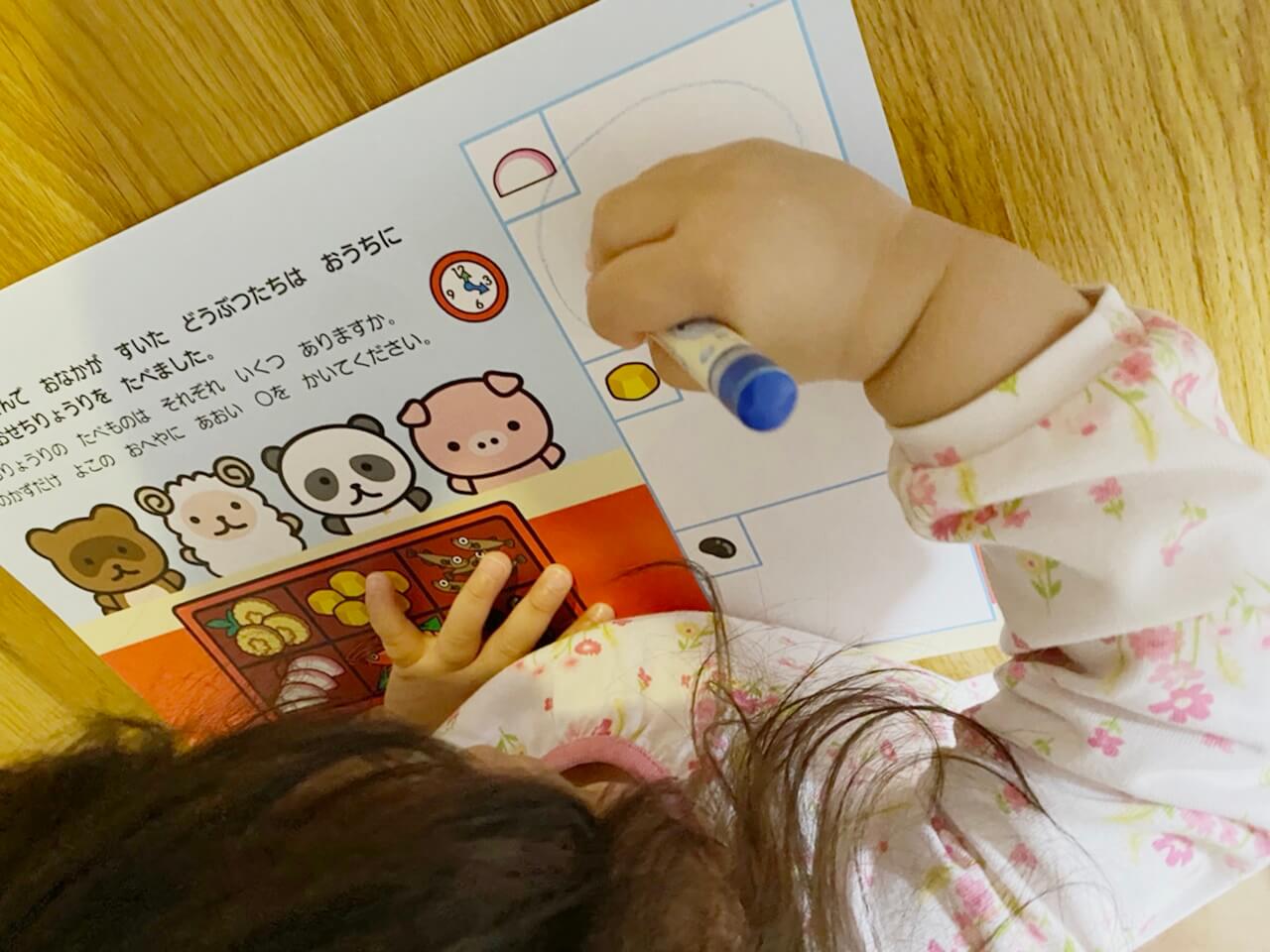

幼児ポピー

幼児ポピーは、昔からある紙教材の代表的な存在です。とにかく価格が良心的で、内容もシンプルでわかりやすく、初めての通信教材として選ばれるご家庭がとても多いです。

紙に鉛筆で書くことで、手先の発達や集中力を育てる効果がありますし、教材のデザインもカラフルでかわいらしく、幼児期の子どもが楽しんで取り組めるよう工夫されています。

親が一緒に見ながら進めるスタイルなので、学習習慣を親子で育てていけるのも特徴です。

ただし、デジタル教材のような仕掛けはないため、子どもが自分から進んで取り組むというよりは、保護者のサポートが必要になることが多いです。

また、内容は基礎をしっかり押さえる構成なので、先取りや発展的な学習をしたい場合は少し物足りなく感じるかもしれない点には注意してください。

まずはポピーをお試ししよう

ポピーの特徴

月1500円からできる

資料請求で10日分の教材をGET

1か月だけ入会キャンペーン中

\無料体験でお試ししよう/

Z会幼児コース

Z会幼児コースは、「考える力」「探究する力」を育てることに力を入れた教材で、ワークブックに加えて、親子で取り組む体験課題が充実しているのが大きな特徴です。

たとえば、身の回りのものを観察したり、遊びの中で自然と学びが深まるような構成になっています。

この教材の一番の魅力は、表面的な知識ではなく「なぜ?」「どうして?」と考える力を育てられるところ。幼児期にこの力を育てることで、就学後の学びにもスムーズに入っていける土台ができます。

この教材の一番の魅力は、表面的な知識ではなく「なぜ?」「どうして?」と考える力を育てられるところ。幼児期にこの力を育てることで、就学後の学びにもスムーズに入っていける土台ができます。

一方で、親の関わりがしっかり必要になる教材でもあります。子どもが一人で取り組むスタイルではないので、忙しいご家庭には少しハードルが高いと感じるかもしれません。

ただ、その分親子の時間が増え、コミュニケーションの機会が増えるというメリットも。

お勉強を伸ばすならZ会1択

Z会幼児コースの特徴

思考力を養う問題が多数

実験や料理などの体験学習が豊富

年長時の到達レベルは非常に高い

\無料体験でお試ししよう/

がんばる舎

がんばる舎は、通信教材の中でもかなりリーズナブルな価格帯で知られています。

シンプルなプリント教材を中心に、必要な学習内容を無駄なくおさえることができる構成です。コストパフォーマンス重視のご家庭にとても人気があります。

教材は余計な装飾が少なく、基礎的な内容をしっかり身につけることに重点が置かれています。派手な演出やキャラクターはありませんが、そのぶん集中して学習に取り組めることでしょう。

教材は余計な装飾が少なく、基礎的な内容をしっかり身につけることに重点が置かれています。派手な演出やキャラクターはありませんが、そのぶん集中して学習に取り組めることでしょう。

また、タブレットや映像教材に慣れている子どもには少し地味に感じられる可能性もあるので注意してください。

WONDERBOX(ワンダーボックス)

WONDERBOXは、近年特に注目を集めているSTEAM教育(科学・技術・工学・芸術・数学)に特化した教材です。

タブレットを使ったアプリ学習と、実際に手を動かすキット教材の両方を組み合わせているのが特徴で、「遊びながら学ぶ」をまさに体現している教材といえます。

子どもの「なぜ?」「やってみたい!」を引き出すような仕掛けがたくさん盛り込まれていて、自然と思考力や創造力が育つようになっています。

子どもの「なぜ?」「やってみたい!」を引き出すような仕掛けがたくさん盛り込まれていて、自然と思考力や創造力が育つようになっています。

難しいことを詰め込むのではなく自分で考え、工夫して、試行錯誤する過程を大切にしているのが魅力です。

一方で、価格は他の教材と比べてやや高めであり、親が一緒に見守る時間がある程度必要になる点には注意が必要です。完全に「子ども任せ」で進めたいご家庭には不向きかもしれません。

子供の地頭がよくなる

ワンダーボックスの特徴

知育に特化した通信教育

IQがあがった研究データあり

工作・アプリで楽しく思考できる

\紹介コードはZi4NZC4ha3Xt/

紹介コード入会で5%OFFで入会できる

天神

天神は就学前の基礎力をしっかりと固めたいご家庭に人気のある教材です。

国語・算数・英語・知恵・生活など1万問以上の問題を収録しているのが大きな特徴で、まさに「家庭でできる総合的な幼児教育」という印象です。

子どものペースで学習できる点が魅力で、苦手な分野を何度も繰り返したり、得意な分野をどんどん先取りすることも可能です。

子どものペースで学習できる点が魅力で、苦手な分野を何度も繰り返したり、得意な分野をどんどん先取りすることも可能です。

就学準備として基礎力をしっかり身につけたいと考えるご家庭にはとても向いています。

また、音声や映像でわかりやすく説明してくれるので、親がいなくても子どもが一人で進めやすいというメリットもあります。

モコモコゼミ

モコモコゼミは名門塾が監修していることもあり、他の教材と比べるとややレベルの高い内容になっています。

紙教材とデジタル教材の両方を活用するスタイルが可能で、バランスよく知識と考える力を育てられるのが特徴です。

基礎的な内容をただなぞるだけではなく、思考力を必要とする課題が多く盛り込まれているので、自然と集中力や論理的な思考が鍛えられます。

基礎的な内容をただなぞるだけではなく、思考力を必要とする課題が多く盛り込まれているので、自然と集中力や論理的な思考が鍛えられます。

一方で、教材レベルがやや高めなので、全ての子どもに合うというわけではないので要注意。特に年少〜年中の子どもには、少し難しく感じる部分もあるかもしれません。

とはいえ、興味を持って取り組める子にとってはかなり力になる教材です。親のフォローがあれば、しっかりと力を伸ばすことができます。

幼児教材最高難易度

モコモコゼミの特徴

SAPIX提携の通信教育

可愛いキャラクターで馴染みやすい

お勉強を伸ばしたい人におすすめ

\今なら初月無料/

幼児教育をチャレンジ以外にするときのポイント

先に結論を言ってしまうと、チャレンジ以外の教材を選ぶときには「子どもに合うか」「家庭に合うか」「続けられるか」という3つの視点がとても大切です。

この視点を持った上で自分の家庭の優先ポイントと照らし合わせながら選ぶと、教材選びがぐっとラクになりますよ!

子どもの性格や興味に合わせる

幼児教材を選ぶときに一番大切なのは、「どの教材が人気か」ではなく「うちの子に合っているか」です。

同じ年齢でも、子どもによって得意なことや興味の持ち方はまったく違います。手を動かしてじっくり取り組むのが好きな子もいれば、映像や音で刺激を受ける方が集中できる子もいます。

例えば、タブレットに興味津々な子ならスマイルゼミ![]() のようなデジタル型教材が合う可能性があります。

のようなデジタル型教材が合う可能性があります。

反対に書くことやシール貼りなど「手を動かす学び」が好きな子なら幼児ポピーやがんばる舎のような紙教材が向いているかもしれません。

また、好奇心が強く「なんで?」「どうして?」が多いタイプの子なら、Z会幼児コース![]() やWONDERBOXのような探究型の教材が楽しめるでしょう。

やWONDERBOXのような探究型の教材が楽しめるでしょう。

家庭のライフスタイルとの相性を考える

幼児向け教材は「親の関わり方」でも合う・合わないが大きく変わります。

たとえば、共働きで夕方はバタバタしてしまうご家庭の場合、親がつきっきりで見なくても進められるスマイルゼミ![]() や天神のようなタブレット教材がぴったりです。アプリが学習をサポートしてくれるので、忙しい日でも学びを止めずに続けやすいのが強みです。

や天神のようなタブレット教材がぴったりです。アプリが学習をサポートしてくれるので、忙しい日でも学びを止めずに続けやすいのが強みです。

一方で、ゆったりと親子の時間を楽しみながら学びたいご家庭なら、Z会幼児コース![]() や幼児ポピー

や幼児ポピー![]() のような、親子で一緒に取り組むスタイルの教材が向いています。

のような、親子で一緒に取り組むスタイルの教材が向いています。

教材を通して自然と会話が増え、子どもの「わかった!」という瞬間を一緒に共有できるのは、紙教材ならではの醍醐味ですが、それをじゅうぶんに味わえることでしょう。

さらに、受験や先取り学習を重視するご家庭なら、モコモコゼミ![]() のようなハイレベルな教材を組み込むのも選択肢の一つです。

のようなハイレベルな教材を組み込むのも選択肢の一つです。

どの教材もそれぞれのライフスタイルに向いた形がありますよ!

価格と続けやすさをしっかり確認する

教材を選ぶときに忘れがちなのが、価格と継続のしやすさです。幼児教育は短期で終わるものではなく、年単位で続けていくことが多いもの。

どんなに素敵な教材でも、毎月の料金が負担になってしまうと続けるのが難しくなってしまいます。

たとえば、がんばる舎のように低コストで始められる教材は、無理なく続けられるという安心感がありますよね。

「教材の良し悪し」だけではなく、「この価格なら無理なく続けられるか」という視点もとても大切です。少し冷静に数字を見ておくことで、後悔のない選択ができますよ!

続けるための工夫を意識する

どんなに良い教材を選んでも、「続けられるかどうか」が一番のカギになります。

教材によっては最初は子どもが夢中になっても、数カ月たつと飽きてしまうこともありますが、親が少し声をかけたり、一緒に楽しむ時間を作ったりすることで、子どものやる気がぐっと高まることがあります。

例えば、毎日少しずつ取り組む習慣をつくったり、「できたね!」としっかり褒めてあげることも立派なモチベーションになります。

教材選びはゴールではなくスタートです。

家庭のリズムに合った教材を見つけ、その教材を「うまく続ける仕組み」を作っていくことで、幼児期の学びはぐんと豊かになることでしょう。

【チャレンジ以外】目的別おすすめ幼児教育教材

目的別に見ていくと教材選びがぐっとやりやすくなります。「全部がそろった完璧な教材」を探すよりも、「うちの優先ポイントに合っている教材」を選ぶことが、満足度の高い教材選びのコツですよ!

コスパ重視のご家庭におすすめ

毎月の負担をなるべく抑えながらも、しっかりと学習習慣を身につけさせたいご家庭には、がんばる舎と幼児ポピー![]() がおすすめです。

がおすすめです。

がんばる舎は幼児教育教材としては驚きの価格帯で、基礎的な内容をしっかりとカバーできるシンプルなプリント教材です。

余計な仕掛けがないぶん、親が一緒に見守ることで学びの質を高められます。初めて家庭学習を取り入れたいご家庭にもぴったりです。

一方、幼児ポピー![]() は紙教材の定番で、価格と内容のバランスがとても優れています。

は紙教材の定番で、価格と内容のバランスがとても優れています。

色づかいやイラストが子どもに親しみやすく、遊びの延長で学びに入れる構成なので、無理なく続けやすいのが特徴です。

年少さんや年中さんなど、まだ学びに慣れていない子にとってもハードルが低く、取り組みやすい教材といえます。

楽しさを重視したいご家庭におすすめ

幼児期の学びでは、何より「勉強=楽しい」という感覚を持ってもらうことがとても大切です。楽しさを重視するご家庭には、スマイルゼミやWONDERBOXが向いています。

スマイルゼミ![]() は、アニメーションや音声を使ったタブレット学習で、子どもが自分で操作しながら学べるようになっています。

は、アニメーションや音声を使ったタブレット学習で、子どもが自分で操作しながら学べるようになっています。

キャラクターとのやりとりも多く、飽きずに続けられるという声もよく聞かれます。忙しい家庭でも子どもが一人で取り組める点も魅力です。

ワンダーボックス![]() は、タブレットと工作・実験キットを組み合わせたSTEAM教育型の教材で、創造力や探究心を自然と育てることができます。

は、タブレットと工作・実験キットを組み合わせたSTEAM教育型の教材で、創造力や探究心を自然と育てることができます。

「勉強」ではなく「遊びながら学ぶ」体験が中心になるので、学びへのハードルが低く、好奇心をどんどん引き出すことができますよ!

思考力・探究力を育てたいご家庭におすすめ

知識を覚えるだけでなく、「自分で考える力」を育てたいというご家庭には、Z会幼児コースやWONDERBOXがぴったりです。

Z会幼児コース![]() は、親子で一緒に取り組む体験型教材がとても充実しています。身の回りの自然や生活を題材にしているため、日常の中で学びが広がっていくのが特徴です。

は、親子で一緒に取り組む体験型教材がとても充実しています。身の回りの自然や生活を題材にしているため、日常の中で学びが広がっていくのが特徴です。

ワンダーボックス![]() はSTEAM教育に特化しており、試行錯誤しながら自分のアイデアを形にしていくプロセスを大切にしています。

はSTEAM教育に特化しており、試行錯誤しながら自分のアイデアを形にしていくプロセスを大切にしています。

問題を解く力ではなく、「問いを見つける力」「工夫する力」を自然と伸ばせる教材です。将来的に探究型の学びに興味があるご家庭にも人気があります。

受験や先取り学習を重視するご家庭におすすめ

幼児期からしっかりと先取り学習をしたい、あるいは小学校受験を視野に入れているご家庭には、モコモコゼミと天神がよいのではないでしょうか。

モコモコゼミ![]() は、難関校対策にも対応できるレベルの高い教材で、紙とデジタルの両方を活用することができるバランス型です。

は、難関校対策にも対応できるレベルの高い教材で、紙とデジタルの両方を活用することができるバランス型です。

論理的思考力や集中力をしっかり伸ばせる内容で、受験準備や先取りに力を入れたいご家庭に特に人気があります。

そして天神は1万問以上の問題数と幅広い分野の学習内容で、就学前に必要な基礎力をまんべんなく固められる教材です。子どもが自分のペースで進めやすく、繰り返し学習にも向いています。

【チャレンジ以外】年齢別おすすめ教材

幼児教育の通信教材は、子どもの年齢によって「向いている教材」と「合わない教材」が大きく変わります。同じ教材でも、年少さんと年長さんでは反応がまったく違うというのはよくある話…。

だからこそ、年齢ごとの発達段階をふまえて選ぶことがとても大切です。年齢に合った教材を選ぶことで、無理なく楽しみながら学びを進められます。

年齢の目安はあくまで参考としつつ、実際に体験して「いまのうちの子に合うレベル」を見極めることが大切です。

ちょっと背伸びをするくらいの教材が、興味とやる気を引き出すきっかけになることもあります。焦らず、年齢×性格×家庭のライフスタイルを軸に選んでいきましょう。

2〜3歳ごろむけ教材

2〜3歳ごろは、まだ「勉強」という感覚よりも「遊びの延長」で学ぶことが大切な時期なので、はじめての通信教材を取り入れるなら、カラフルでわかりやすく、シールや工作、簡単な音声・映像で興味を引きやすい教材がぴったりです。

紙教材なら幼児ポピー![]() 、タブレット教材ならスマイルゼミ

、タブレット教材ならスマイルゼミ![]() のように、短い時間でも「やってみたい」と思えるものが向いています。

のように、短い時間でも「やってみたい」と思えるものが向いています。

4歳むけ教材

4歳になると、少しずつ「考える」「試す」といった探究心が育ちはじめる時期です。工作や観察、身近なことに「なんで?」と疑問を持つことも増えていきます。

そのため、この時期はZ会幼児コース![]() やワンダーボックス

やワンダーボックス![]() のような探究型の教材がぴったりです。

のような探究型の教材がぴったりです。

体験型の課題や、タブレットとキットを組み合わせた学習は、好奇心をぐんと伸ばしてくれます。遊びながら考えることで、自然と集中力や思考力も育っていくことでしょう。

5〜6歳(年長)むけ教材

5〜6歳(年長)になると、就学を意識した「学習習慣」の土台づくりがとても重要になってきます。読み書きや数の理解といった基礎学力をしっかり固めながら、自分で取り組む力を育てていく時期です。

この段階では、天神やモコモコゼミのように就学準備や先取りにも対応できる教材が頼りになります。

繰り返し学べる仕組みがある教材や、少しレベルの高い内容にも挑戦できる教材が合いやすいでしょう。

チャレンジ以外の幼児教育よくある質問(FAQ)

ここまで解説した情報を踏まえて、チャレンジ以外の幼児教育を選ぶ時に出てきやすい疑問を解決していきます。

Q:チャレンジと他の通信教材の一番の違いは何?

チャレンジこと「こどもちゃれんじ」は、幅広い子どもに合うよう設計された「総合的な教材」という点が大きな強みです。

映像・ワーク・おもちゃ・体験要素がバランスよく組み合わされており、幼児期に必要な力をまんべんなく育てることを目指しています。

一方、チャレンジ以外の教材は、特徴や目的がより明確なものが多いです。たとえば、スマイルゼミはタブレットに特化し、デジタルでの学びを重視していますし、Z会幼児コース![]() は探究心を育てる体験型学習に強みがあります。

は探究心を育てる体験型学習に強みがあります。

がんばる舎はコスパ重視、WONDERBOXはSTEAM教育特化型といったように、教材ごとに方向性がはっきりしているのです。

Q:紙教材とタブレット教材どちらがいい?

これは子どもの性格とご家庭のスタイルによって向き不向きが大きく変わります。

紙教材は「鉛筆で書く」「手を動かす」という基本的な力をしっかり身につけられるのが大きな魅力です。集中力や丁寧さも育ちやすく、幼児ポピーやがんばる舎はその点で人気があります。

タブレット教材は、子どもが自分で進めやすく、映像や音で理解しやすいのが特徴です。スマイルゼミ![]() のような教材は、共働き家庭でも続けやすいと評判です。

のような教材は、共働き家庭でも続けやすいと評判です。

どちらが優れているかではなく、「うちの子が取り組みやすいのはどちらか」を基準に考えると失敗が少なくなります。

Q:いつから始めるのがいい?

一般的には2〜3歳ごろから始めるご家庭が多いですが、「早ければ早いほどいい」というものではありません。結局はその子次第です。

幼児期は遊びの中からたくさんのことを吸収できる時期なので、無理に早く始める必要はなく、興味を持ち始めたタイミングが、その子にとっての「はじめどき」といえます。

たとえば、絵本が好きになった、文字に興味を示し始めた、数を数えるのが楽しくなってきたなど、日常のちょっとしたサインをきっかけに始めるといいかもしれません。

Q:途中で教材を変えるのはやめたほうがいい?

途中で教材を変えることは、決して悪いことではありません。むしろ、子どもに合わない教材を我慢して続けるより、合う教材に切り替えたほうが学びはぐんと伸びます。

幼児期は成長とともに興味や得意分野が大きく変化します。たとえば、最初は紙教材が好きだった子が、成長してタブレット学習に興味を持つこともあります。

だからこそ、教材を変えるときは、「なぜ続けにくいのか」を少し立ち止まって考えるのがおすすめです。

教材の内容なのか、取り組む時間帯なのか、親の関わり方なのかを見直すことで、より効果的に切り替えができますよ!

Q:一つの教材だけに絞った方がいい?

一つに絞る必要はありません。目的に応じて複数の教材を組み合わせるご家庭も多いです。

たとえば、メイン教材としてスマイルゼミを使い、補助教材として幼児ポピーで「書く力」を補うような形ですね。

ただし、あれもこれもと増やしすぎると、子どもが混乱したり負担になってしまうこともあります。目的を明確にして、必要な範囲でうまく組み合わせるのがポイントです。

幼児教育の無料体験・資料請求の活用方法

「良さそう!」と思ったら、まずは無料体験や資料請求を使って“おうちの生活リズムの中で”試してみるのがおすすめです。

公式サイトの説明や口コミだけでは、実際の操作感や子どもの食いつき、親の関わりやすさまでは分かりません。実物を触ってみることで、「想像していた手間」と「実際の手間」のギャップがなくなり、後悔の少ない選び方ができます。

体験はできれば平日と休日の両方で試してみてください。平日は夕方のバタつく時間帯、休日は親子でゆったり取り組める時間帯、といったように生活の濃淡の中で子どもの反応が変わることが多いからです。

最初の10分での食いつきだけで判断せず、1〜2週間くらい“ふだん通りの暮らし”に乗せてみると、本当の続けやすさが見えてきますよ!

資料請求では、実際の紙質や色づかい、文字の大きさ、問題量のバランスをしっかりチェックしましょう。幼児期は“視覚の印象”がやる気を左右します。

ワークの余白が十分にあるか、シールや工作が多すぎて散らからないか、保護者向けガイドの説明がわかりやすいかも大切です。

また、タブレット体験ができる教材は、ペンの書き心地、誤タッチの起きやすさ、起動の速さ、音量調整のしやすさを見ておくと安心です。

そして無料体験中は“親の負担感”にも目を向けてみてください。準備や片付けに何分かかるか、声かけがどのくらい必要か、兄弟姉妹がいる場合に同時進行できるか。ここで無理があると、どんなに良い教材でも続きません。

「開始5分で集中」「途中で席を立つ回数」「できた後の表情」「翌日の自発性」など簡単な記録でOKです。

料金は月額だけでなく、入会金や端末代、年払い割引、きょうだい割、退会時のルールまで合わせて確認しておきましょう。とくにタブレット系は端末の扱い(専用品を買い切りかどうか等)や故障時の保証内容が重要です。

体験の終盤で「続けやすい工夫」を一つだけ導入してみるのもコツです。例えば、学習の“合図”になる時間や場所を固定したり、終わったらシールを貼る簡単な記録ボードを用意したり。

教材そのものの良し悪しに加え、“習慣化のしやすさ”まで手触りとして確かめられます。ここでしっくり来た教材は、実際に入会してからも無理なく回りやすいはずです。

最終判断に迷ったら、“欠点が目立たない方”を選ぶようにしてみてください。どの教材にも強みと弱みがありますが、家庭のリズムに合わない弱点は後から響きます。

子どもが自分から手に取りたくなるか、親が明日も同じ段取りで回せるか——その二つがクリアなら、安心して一歩踏み出してみましょう。

【まとめ】チャレンジ以外にも魅力ある幼児教育はたくさんある

「幼児教育=チャレンジ」というイメージを持つ方はとても多いと思います。実際、長い歴史と実績がある教材ですし、安心感があるのも事実です。けれども、だからといって「チャレンジしかない」というわけではありません。

ご紹介してきたように、チャレンジ以外にもたくさんの通信教材があり、それぞれが違う特徴を持ち、子どもの性格や家庭のライフスタイル、教育方針に合わせて選べる時代になっています。

「有名だから」ではなく、「うちの子に合っているかどうか」で選ぶことが、満足度の高い教材選びの第一歩です。

教材の内容は、公式サイトや口コミを見るだけではなかなか実感できません。特に幼児向けの教材は、子ども自身が「ほんとに楽しめるかどうか」がとても重要なポイントです。

そのため、気になる教材があれば、まずは資料請求や無料体験を活用してみましょう!

たとえば、スマイルゼミは実際にタブレットを試すことができますし、幼児ポピー![]() やZ会幼児コース

やZ会幼児コース![]() もサンプル教材を取り寄せることが可能です。

もサンプル教材を取り寄せることが可能です。

体験することで、子どもの反応や集中力の違いをはっきりと感じられることも多いですし「合う・合わない」は見た目ではなく、実際に使ってみることで分かることがたくさんあります。

まずは気になる教材を1つか2つに絞り、資料請求や体験をしてみて実際に触れてみることで、子どもの反応を見極め、自信を持って教材を選ぶことができます。

焦らなくても大丈夫ですので、子どものペースと家庭のスタイルを大切に、いろいろとためしてぴったりの教材を見つけてみてはどうでしょうか。

我が家で1番活躍してるのは

「スマイルゼミ」

20教材以上を検討して

毎日自主的に取り組み

お勉強するのが

好きになってくれたのは

スマイルゼミのおかげでした

ちいく村限定の

キャンペーンコードも配布中

お得に入会可能です。

ちいく村限定の1,000円特典付き

キャンペーンコードは

スマイルゼミの特設サイト![]() から

から

資料請求でGET

1,000円の紹介特典や

初月受講費無料キャンペーンとも

併用可能です

スマイルゼミに

1番お得に始める方法なので

ぜひチェックしてみてくださいね💕

資料請求で安く入会

スマイルゼミの特徴

タブレット1台で全科目学べる

教材が溜まらない&自動添削が楽

英語学習・プログラミングが学べる

\キャンペーンコードを貰おう/

特設サイトからの資料請求でギフト券GET