iPadを活用した小学生向け学習のメリット・デメリット!どんな学習アプリがある?

iPadを活用した小学生向け学習のメリット・デメリットや、どんな学習アプリがあるのかまとめました。

小学生の家庭学習に「iPad」を取り入れるご家庭が急増しています。iPad向けの学習アプリを使えば、個別最適化された学習ができ、苦手克服や学習習慣づけに役立ちます。

一方で、長時間使用による視力への影響や、娯楽アプリとの線引きが難しいなどのデメリットも存在します。さらに、学習効果を高めるためにはアプリ選びや端末選びも重要です。

本記事では、小学生が学習用としてiPadを活用するメリットとデメリット、そしておすすめの学習アプリやiPad以外の専用タブレット教材までを徹底解説。

小学生の学びを支えるために、保護者が知っておくべきポイントをまとめました。是非最後までチェックしてみてください!

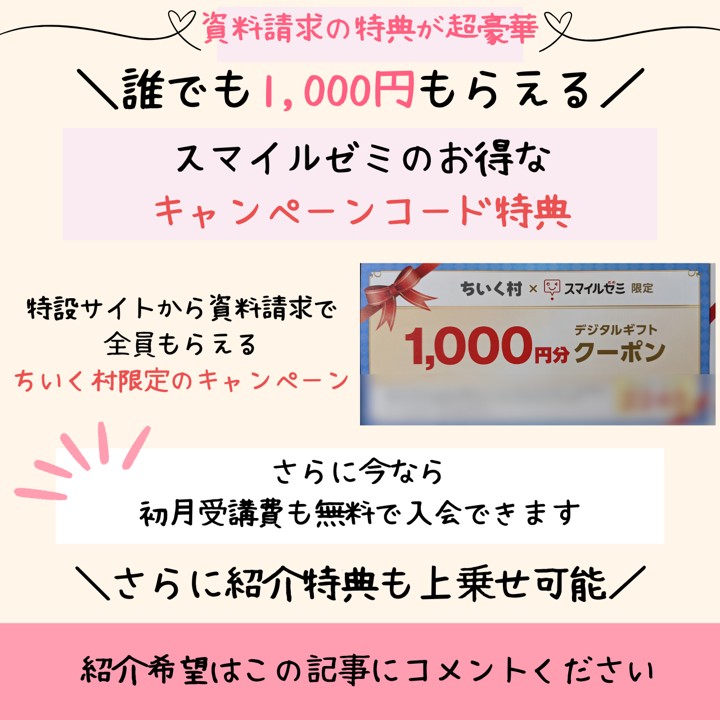

\家庭学習のお得な情報/

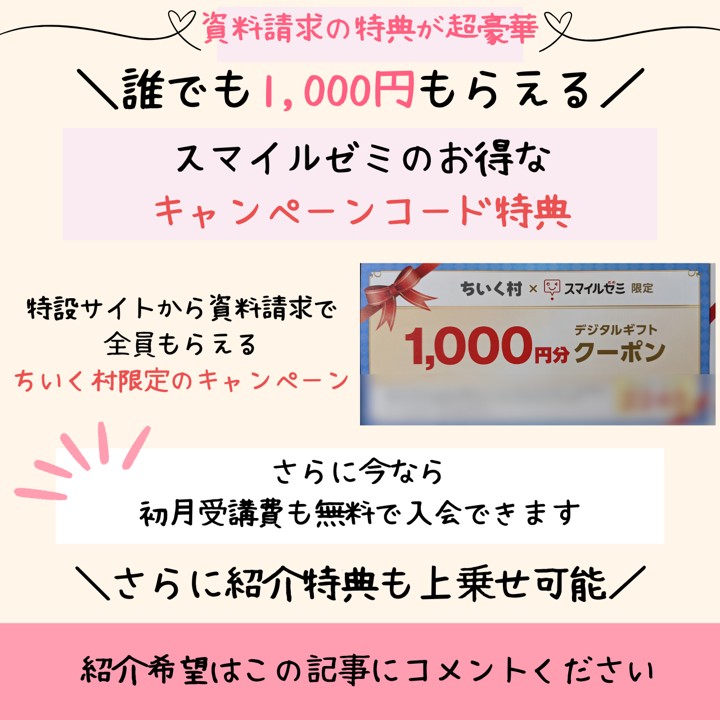

スマイルゼミが期間限定で

ちいく村限定キャンペーン中

さらに紹介コードの特典が1,000円

上乗せ可能

スマイルゼミ特設サイトから

資料請求すれば

1,000円貰えるので

↓ぜひチェックしてみてくださいね↓

※紹介希望の方はこの記事にコメント

もしくはインスタに連絡ください

iPadを活用した小学生向け学習のメリット

近年、学校教育や家庭学習の現場で「iPad」を活用する姿が増えています。特に小学生の学習においては、デジタルならではの魅力を取り入れることで、学習の効率や楽しさが大きく変わります。

ここでは、iPadを使った小学生向け学習のメリットを、「個別最適化」「楽しさ」「手書き学習」の3つの視点から詳しくご紹介します。

個別最適化された学習で効率的に伸ばせる

iPadでできる学習アプリの強みは「一人ひとりに合わせた問題出題」です。

従来のドリルや教科書は、すべての子どもに同じ問題を与える仕組みでした。しかし、学習アプリは違います。アプリが自動で子どもの得意・不得意を分析し、苦手分野を重点的に練習できるように設計されています。

例えば、算数の場合、九九はすぐに解けても文章問題でつまずく子には、文章問題を多めに出題。逆に計算に弱い子には繰り返し計算練習を出題するなど、柔軟に対応してくれるのです。

成績や理解度の見える化がされる

アプリの多くは「学習の記録」を残してくれるため、保護者は子どもの学習状況を一目で確認できます。

どの単元でつまずいているのか、どれくらいのスピードで成長しているのかが可視化されることで、サポートしやすくなるのも大きな利点です。

ゲーム感覚で楽しく学習習慣が身につく

小学生にとって、勉強は「やらされている」と感じると途端にモチベーションが下がってしまいます。

しかしiPad学習は、アプリの多くが「ゲーム性」を取り入れているため、子どもが自ら楽しんで取り組むことが可能です。たとえば…

- 正解するとキャラクターが褒めてくれる

- 問題を解くとポイントがたまり、アイテムがもらえる

- 連続正解でレベルアップできる

…といった工夫により、自然と「もう少し頑張ってみよう!」という気持ちが育まれます。

学習習慣をつける最大のポイントは「毎日少しずつでも続けること」。アプリは短時間でも達成感を得やすく、気軽に取り組めるため、三日坊主になりにくいのは大きなメリットです。

手書きによる理解の深化が期待できる

デジタル学習というと、タップやスワイプで操作するイメージが強いかもしれません。

しかし、iPadとApple Pencil、あるいはサードパーティ製のペンを組み合わせれば、紙のノートと同じように「書く学習」ができます。

漢字練習では、指でなぞるよりも実際に「書く」動作を伴うほうが記憶に残りやすいといわれています。計算も同様に、筆算を手書きで行うことで、数字の扱い方を深く理解できます。

iPad上ならノートアプリを使って図形やイラストを書き込み、色分けして整理することも簡単。紙よりも編集しやすく、繰り返し使えるのが魅力です。

iPad学習のデメリットと注意点:小学生に使わせる前に

iPadを使った学習には多くのメリットがありますが、一方で「気をつけないと逆効果になる」デメリットも存在します。便利さゆえの落とし穴を理解しておくことは、子どもにiPad学習を取り入れるうえで欠かせません。

先に結論をいうと…小学生のiPad学習には確かに多くのメリットがありますが、同時に次のようなデメリットも存在します。

- 視力や姿勢への悪影響

- 娯楽との境目があいまいで依存のリスクがある

- 費用がかかる

- 書く力や暗記力が低下する懸念

- 保護者のサポートが不可欠

- 通信や機器トラブルのリスク

大切なのは、こうしたデメリットを理解したうえで「どう対策するか」を考えることです。

時間を区切ったり、紙教材と組み合わせたり、アプリを厳選したりと、親子で工夫しながら取り入れることで、iPad学習の良さを最大限に活かすことができます。

視力や姿勢への悪い影響

タブレットの画面を長時間見続けると、目が疲れやすくなります。特に小学生はブルーライトの影響を受けやすく、視力低下や眼精疲労につながる可能性が。

机に向かってノートや教科書を広げる従来の学習と違い、iPadはソファやベッドで寝転んだままでも使えてしまいます。

その結果、猫背や首の前傾姿勢が習慣化しやすく、成長期の体に悪影響を及ぼすことも懸念されるわけです。

学習と娯楽の線引きが難しい

iPadは学習アプリだけでなく、YouTubeやゲームアプリ、SNSなどの娯楽コンテンツが豊富です。

そのため、最初は勉強目的で使っていても、気づけばゲームや動画に夢中になっていた…というケースも少なくありません。

小学生は自己管理がまだ難しいため、強い刺激のあるアプリやコンテンツに依存してしまう可能性があります。

毎日iPadを手放せなくなり、「iPadがないと勉強も遊びもできない」という状況になると、学習意欲どころか生活習慣全体に悪影響を及ぼす恐れもあります。

保護者がアプリの制限を設定する、利用時間を明確に区切るといった工夫が必要です。

費用面の負担が大きい

そもそもiPadは本体だけでも数万円から十数万円かかります。さらにApple Pencilやキーボードを揃えようとすると、初期費用はかなりの額になります。

さらに学習アプリの多くは無料で使える部分もありますが、本格的に活用するには月額料金がかかるケースがほとんどです。複数のアプリを契約すれば、毎月数千円以上の負担になることもあります。

紙のドリルや問題集と比較して「コストパフォーマンスが良いか」をしっかり見極めることが大切です。

手書き力・暗記力の低下の懸念

キーボードやタップ操作に頼りすぎると、「実際に書く力」が衰えてしまう可能性があります。小学生にとっては、漢字の書き取りや筆算の練習など、紙と鉛筆での体験が欠かせません。

デジタル教材は便利な検索機能があるため、「自分で覚えなくてもすぐに答えがわかる」という状況を作り出してしまいます。その結果、暗記力や集中力の育成が不十分になる可能性もあります。

親のサポートが不可欠

「iPadを渡しておけば勉強するだろう」と考えるのは危険です。アプリを開いている時間=学習時間とは限らず、正しく使えていなければ期待した効果は得られません。

どんなアプリを使い、どんな分野を学習しているのかを親が把握し、時には一緒に取り組む姿勢が求められます。忙しい保護者にとっては、この「見守りの手間」が負担になるケースもあります。

通信環境・トラブルへの対応が必要

多くの学習アプリはインターネット接続が前提です。通信環境が不安定だと、アプリが使えなかったり、学習が中断されたりすることもあります。

また、持ち運びが便利な反面、落下や水濡れで壊れたり、学校や塾に持って行って紛失したりするリスクもあります。

小学生におすすめ!iPadで使える学習アプリ

iPadを学習に取り入れるとき、どんなアプリを選ぶかはとても重要です。

学習効果を大きく左右するのは、教材そのものの質だけではなく、子どもが「楽しく」「自分に合った形で」取り組めるかどうかにかかっています。

そこでここでは、小学生向けに人気の学習アプリ(個別アプリで起動するもの・ブラウザで受講するもの)をいくつかご紹介し、それぞれの特徴や魅力、家庭での活用方法を詳しく見ていきましょう。

iPadで利用できる学習アプリには、それぞれ対象年齢や目的に応じた強みがあります。

- 学習習慣をつけたいならスタディサプリやうんこゼミ

- 学校の学習をしっかり補いたいならおうちゼミや東進オンライン学校

- 基礎を楽しく伸ばしたいならトド英語・トド算数

- 未来のスキルを育みたいならScratchやViscuit

こんな感じで目的に応じて選べば良いでしょう。

ただ、大切なのは、子どもが楽しんで続けられるかどうかという視点で選ぶことです。

スタディサプリ

リクルートが提供するスタディサプリは、映像授業を中心とした構成で、まるで先生が隣で優しく教えてくれているような感覚で学べる点が特徴的です。

基礎的な学習を始めたい子どもにも向いており、親子で動画を一緒に見ながら問題に取り組むと、理解が深まりやすく学習習慣の定着にも役立ちます。

勉強を始めるハードルが低いため、「とにかく何か始めてみたい」というご家庭にぴったりの選択肢といえるでしょう。

最安の家庭学習教材

スタディサプリの特徴

効率よく予習復習ができる

2週間は無料体験可能

神授業が見放題

\今なら2週間無料で体験できる/

うんこゼミ

子どもたちの間で圧倒的な人気を誇る「うんこドリル」シリーズをベースにしたアプリ、うんこゼミです。

苦手分野を克服するための仕組みが整っており、予習や復習の習慣を作りやすいのが魅力。子どもが笑ってしまうユーモラスさが特徴で、勉強嫌いな子どもでも自然と机に向かいたくなる工夫が施されています。

笑いを交えながら学べることで、勉強に対する心理的なハードルが下がり、「やらなければならないもの」から「やってみたいもの」へと意識を変えてくれる可能性を秘めています。

特に漢字の書き取りや計算問題といった反復練習が必要な分野で効果を発揮しやすく、楽しみながら基礎力を固めることができますよ!

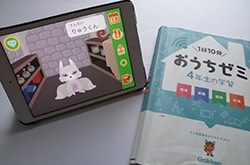

おうちゼミ

学校の授業に直結する形で学習を進めたいのであれば、おうちゼミがおすすめです。

このアプリは小学一年生から六年生までの範囲を網羅し、学校の教科書内容に合わせたカリキュラムで成績アップを目指すことができます。

従来の通信教育をタブレットに落とし込んだような仕組みで、家庭にいながら塾のような役割を果たしてくれるのが大きな利点です。

子どもの学習進度を細かく確認できるため、保護者にとっても安心感があります。

テスト対策や学期ごとの総復習など、学校の学習を補完する使い方に向いており、特に「学校の授業についていけているか心配」という家庭にとって頼もしい味方となるでしょう。

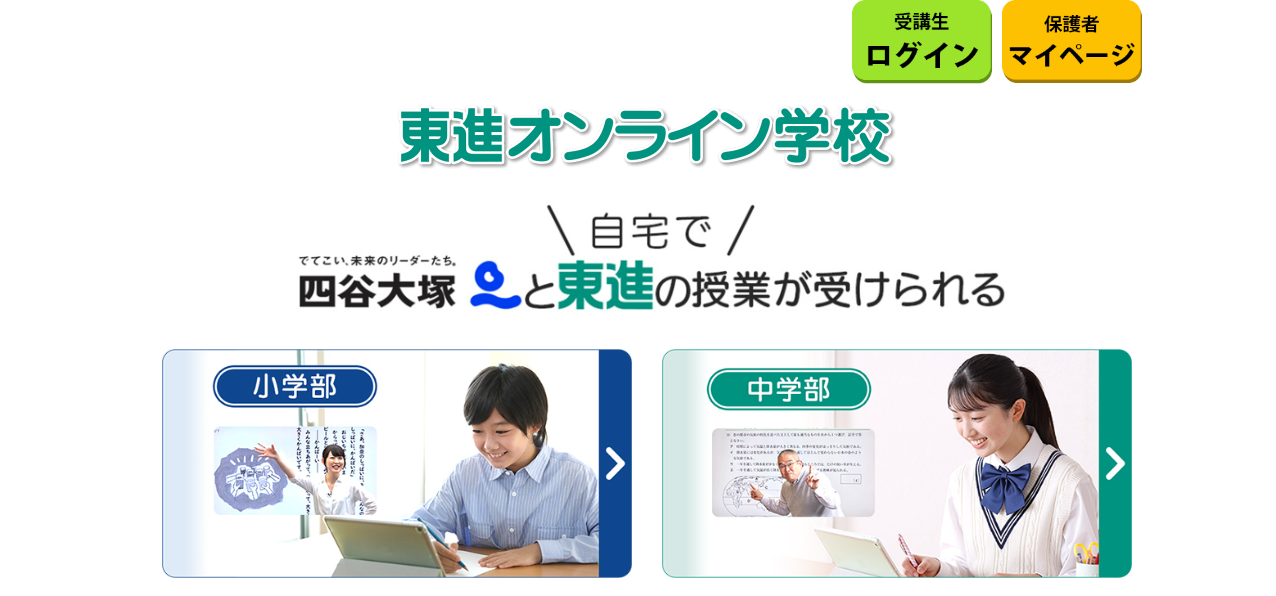

東進オンライン学校

本格的に学習を深めたい子どもや、中学受験を視野に入れているご家庭には、東進オンライン学校が強い味方になります。

予備校として高い知名度を誇る東進が提供するだけあり、授業の質は折り紙付きです。全国の難関校合格者を数多く輩出してきた実績を背景に、質の高い講義を家庭にいながら受けられるのは大きな魅力です。

動画授業は繰り返し視聴できるため、わからない部分を何度でも復習できるのも強み。特に受験を考えている子どもにとっては、早めに質の高い学習環境を整える手段として有効です。

\体験の前に資料請求がおすすめ/

トド英語・トド算数

基礎的な英語と算数の学習を楽しく続けたい子どもには、トド英語やトド算数がぴったりです。遊びながら自然に学べる工夫が満載で、特に低学年の子どもに人気があります。

トド英語は、聞く・話す・読む・書くの四技能をバランスよく習得できる構成となっており、まだ英語に触れたことが少ない子どもでも抵抗なく学べるのが魅力です。

一方のトド算数は、ドリルのように基礎問題を繰り返し練習することからスタートし、徐々に応用力を育てていける仕組みになっています。

たのしい演出が豊富で、飽きにくいのも続けやすさの理由。日々の学習習慣を作る第一歩として取り入れるとさらに効果的になるのではないでしょうか。

プログラミング学習アプリ

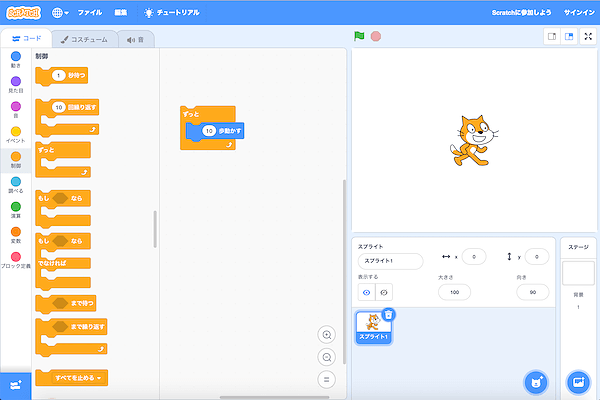

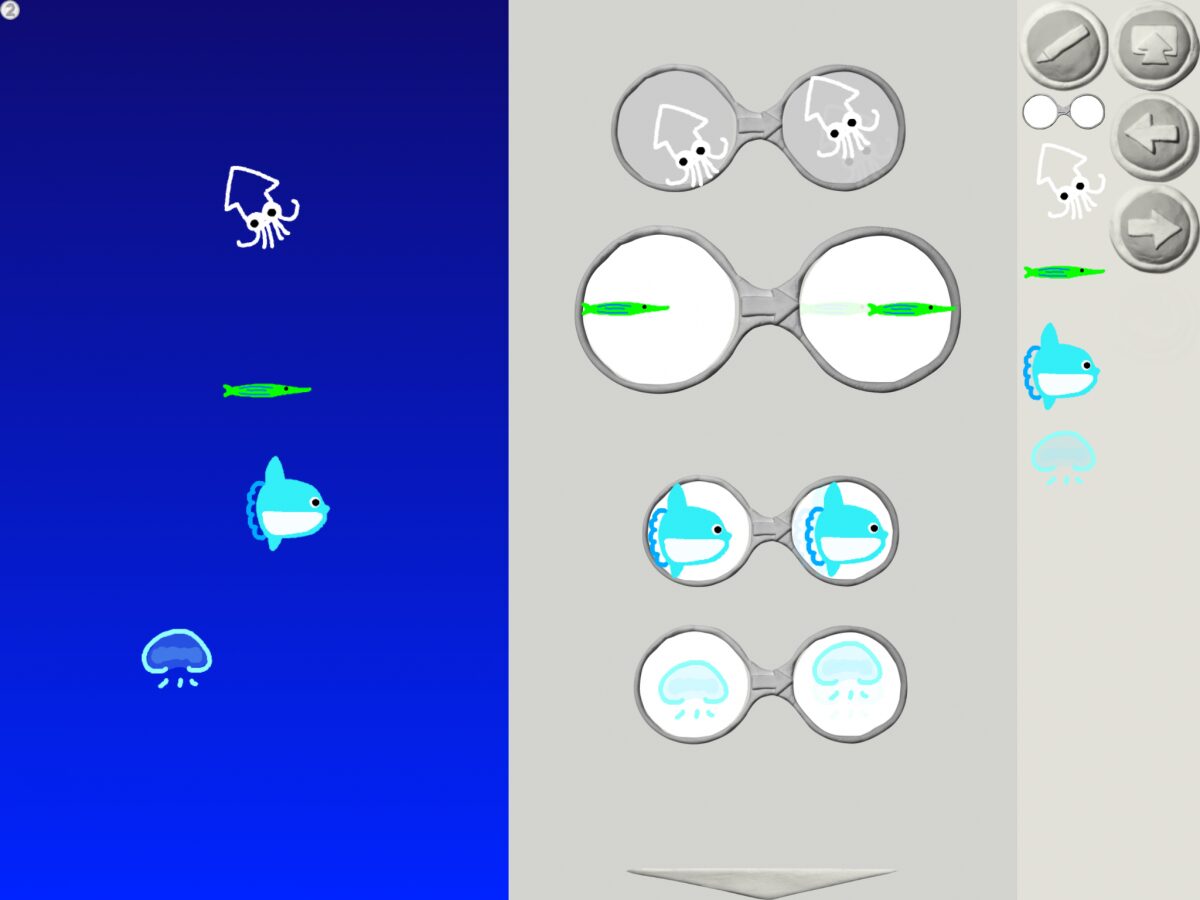

プログラミング学習が小学校でも必修化されたことから、iPadを使って楽しく取り組めるアプリが次々に登場しています。代表的なのはScratchとViscuitです。

Scratchは世界中の教育現場で利用されているプログラミングアプリで、カラフルなブロックを組み合わせるだけでキャラクターを動かしたりゲームを作ったりできます。

一方のViscuitはより直感的な操作が可能で、子どもが描いた絵そのものを動かすことができるユニークなアプリです。

低学年でも扱いやすく、創造力や表現力を伸ばすのに適しています。親子で一緒に作品作りを楽しめば、家庭の学習時間が一層充実したものになるのではないでしょうか。

小学生にぴったりの学習用iPadはどう選ぶ?

家庭での学習にiPadを取り入れるご家庭が増えていますが、いざ購入しようと思うと種類が多すぎて迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

iPadは一見どれも同じように見えますが、モデルごとに性能や価格、対応するアクセサリーが異なるため、小学生が安心して使える学習用iPadを選ぶためには、用途や家庭の方針に合わせて検討することが大切です。

画面サイズと携帯性を考える

小学生が使うiPadを選ぶうえで最初に気をつけたいのは画面サイズです。画面が大きいと動画授業や問題演習が見やすく、手書きで文字を書き込むときも余裕を持って操作できます。

特に漢字練習や筆算のようにスペースを必要とする学習では、大きな画面の方が快適に感じられるでしょう。ただし大きすぎると重さも増してしまい、小さな手で持ち運ぶのが大変になる場合も…。

ですので、学習机の上で主に使うのか、それともリビングや外出先に持ち歩くのかをイメージして、使いやすいサイズを選ぶことが重要です。

性能とストレージ容量のバランス

アプリや動画学習を快適に進めるには、ある程度の性能が必要です。

最新のiPadは基本的にどのモデルでも学習アプリをスムーズに動かせますが、中古で販売している古いモデルを選ぶとアプリのアップデートに対応できず、数年で使えなくなる可能性があります。

またストレージ容量も見逃せないポイントです。容量が少ないと動画やアプリをインストールするたびにすぐいっぱいになり、整理が必要になります。

学習だけなら最低限の容量でも足りますが、写真や動画を撮影したり、教材をたくさん保存したりする場合は、余裕を持った容量を選んでおいたほうが安心です。

Apple Pencilへの対応有無

学習用にiPadを使う大きなメリットの一つが手書き学習です。

漢字の練習や算数の筆算、図形の描き込みなどは、やはり指先でタップするだけでは十分に定着しません。そのためApple Pencilやサードパーティ製のスタイラスペンが使えるかどうかは、学習効果を大きく左右します。

低学年から長く使うことを考えると、ペン入力が快適なモデルを選んでおくと、成長に合わせて幅広く活用できるのではないでしょうか。

耐久性とアクセサリーの重要性

小学生が毎日使うとなれば、落下や衝撃から端末を守る工夫も欠かせません。学習中に机から落としたり、持ち運びの途中でぶつけたりするリスクはどうしても避けられないからです。

そのため、頑丈なケースや画面保護フィルムをセットで用意することをおすすめします。

アクセサリー選びも含めてトータルで考えることで、長く安心して使える環境を整えることができます。

価格とコストパフォーマンス

iPadには無印iPad、iPad Air、iPad Proなど複数のモデルがありますが、小学生の学習用であれば必ずしも最上位機種は必要ありません。動画学習やアプリ利用が中心なら、比較的リーズナブルなモデルでも十分対応できます。

ただし価格だけで決めるのではなく、何年間使うつもりなのかを考えることが大切です。

初期費用が安くてもすぐに買い替えることになれば結果的に割高になる場合もあるため、数年間使うことを見据え、性能と価格のバランスを取ることが賢い選び方です。

学習環境との相性

もう一つ見逃せないのが、家庭で利用する学習サービスとの相性です。Apple Pencil対応を推奨している場合もありますし、一部の教材は特定のiPadモデルを想定して設計されています。

購入前に、子どもが利用予定のアプリやサービスがどのモデルで快適に動作するのかを必ず確認しておきましょう。

家族での使い方も視野に入れる

学習専用と割り切って購入するご家庭もあれば、家族共用の端末として活用するケースもあります。

家族で写真を撮ったり動画を楽しんだりするなら、大画面で性能の高いモデルが便利ですし、逆に子ども専用なら最低限の性能で十分です。

誰がどのように使うのかをあらかじめ決めておくことで、無駄のない選択ができますよ!

学年別!小学生向けおすすめiPadモデル

iPadはどのモデルでも基本的な学習アプリを使うことができますが、学年や学習スタイルによって「どのモデルが使いやすいか」は変わってきます。

画面の大きさ、性能、価格帯、Apple Pencilの対応状況などを考慮したおすすめiPadの具体例を紹介します。

小学校低学年(小学1〜2年生)の学習におすすめのiPad

小学校に入ったばかりの低学年は、まだ手の大きさや集中力の持続時間に限界があります。そのため、重すぎず扱いやすい無印iPad(エントリーモデル)が最も適しています。

最新の無印iPadは10インチ程度の画面サイズで、動画授業も十分見やすく、手書きの練習も快適に行えます。価格も比較的手頃なので、初めての学習用タブレットとして導入しやすいのも大きな魅力です。

低学年では「楽しく学習習慣を身につける」ことが最優先のため、無印iPadのシンプルさと使いやすさがちょうど良いバランスを保ってくれるでしょう。

小学校中学年(小学3〜4年生)の学習におすすめのiPad

三年生から四年生にかけては、学習内容が少しずつ難しくなり、文章題や応用問題も増えてきます。この段階では、快適な動作とやや広めの画面があると安心です。ここでおすすめなのがiPad Airです。

iPad Airは無印iPadよりも軽量で持ち運びやすいのに、性能はワンランク上。Apple Pencil第2世代に対応しているため、より精度の高い手書き入力が可能になります。

アプリや教材を複数使い分ける学習スタイルが増えてくる時期なので、処理速度が速くストレスの少ないiPad Airは中学年に最適です。

小学校高学年(小学5〜6年生)の学習におすすめのiPad

小学校五年生から六年生になると、学習量が大幅に増え、家庭学習の重要性が一気に高まります。

さらに中学受験を意識し始める家庭も多いため、映像授業を見たり大量の問題演習をしたりと、タブレットの活躍の場はますます広がります。

この段階でおすすめなのは、iPad Proです。iPad Proは画面サイズが11インチや12.9インチと大きく、複数の教材やノートアプリを同時に表示するのも容易です。

ペンの反応速度も非常に速く、Apple Pencil第2世代の精度を最大限に発揮できるため、長時間の手書き学習も快適に行えます。

高学年は「学習の質」と「効率」を両立させることが重要になるため、ハイエンドモデルであるiPad Proが長期的にも安心です。

iPad以外もある!小学生におすすめのタブレット学習教材

小学生向けタブレット学習というと真っ先にiPadを思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、実はiPad以外にも優れた学習専用タブレットやサービスが数多く存在しています。

学習に特化した設計や独自の仕組みによって、子どもがより集中して取り組めるよう工夫された教材なので、家庭学習の強い味方になりますよ!

ここでは、特に人気の高い「スマイルゼミ」「チャレンジタッチ」「RISU算数」の三つを取り上げ、それぞれの特徴や魅力を詳しく見ていきましょう。

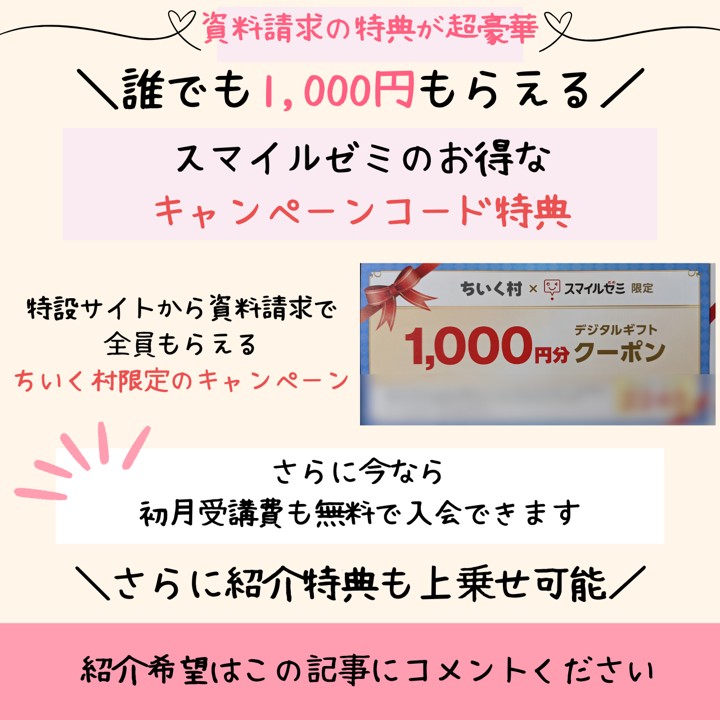

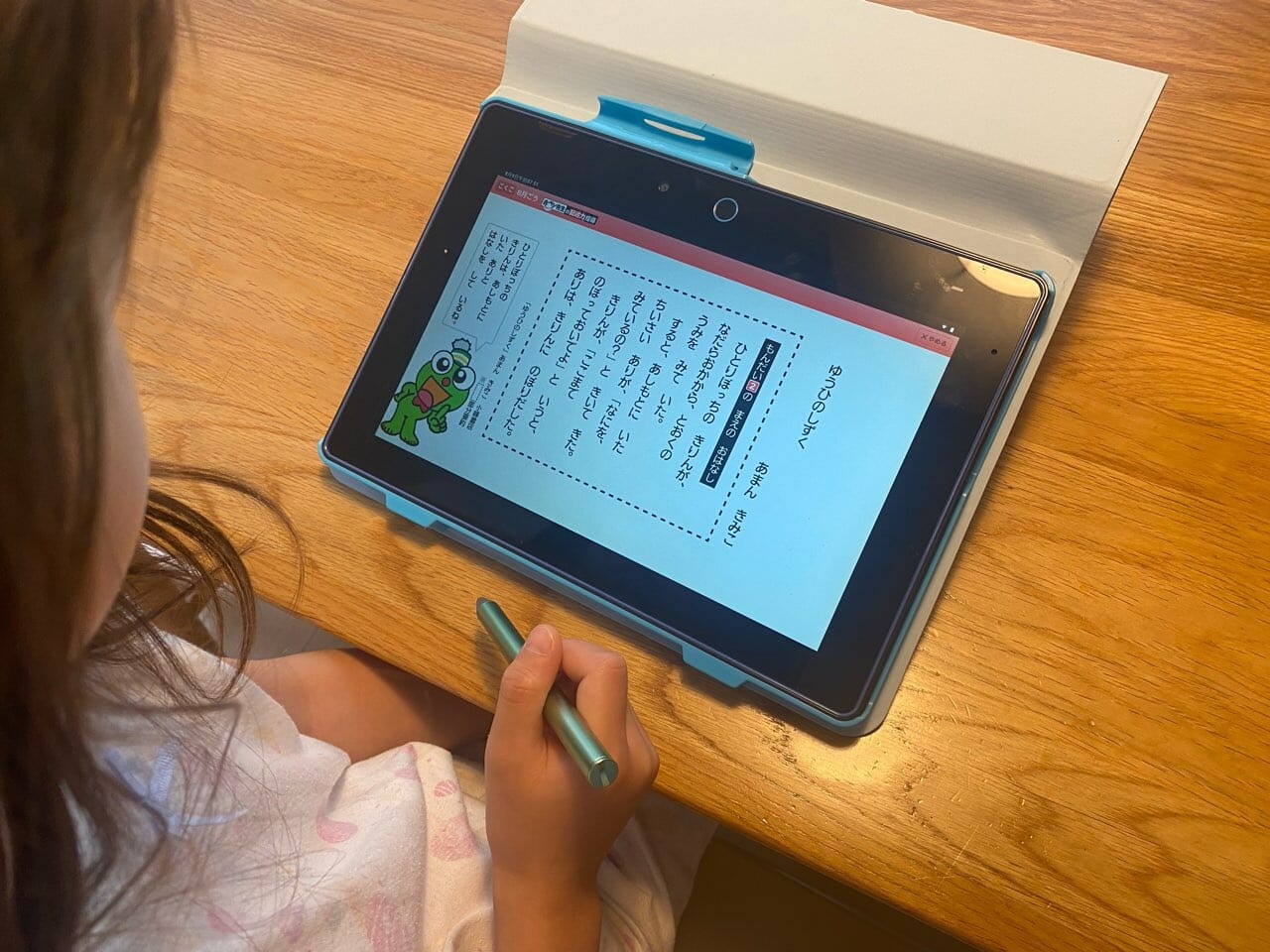

スマイルゼミ

まずご紹介するのは、ジャストシステムが提供するスマイルゼミです。

スマイルゼミは、完全にオリジナル設計された専用タブレットを使う学習サービスで、教材と端末が一体化していることが大きな特徴です。

他の汎用タブレットとは違い、学習以外のアプリや遊びに気を取られることなく、子どもが安心して勉強に集中できるように設計されています。

子どもが問題を解くと、その場ですぐに正誤が判定され、間違えた問題は解き直しとして出題されます。

さらに、正解した問題のデータや苦手な分野を分析し、その子に最適な学習プランを提案してくれるため、自然に「できること」を増やしていけるのです。

まるで専属の先生がそばでサポートしてくれているような感覚で学習が進むので、保護者も安心して見守ることができます。

学習履歴は保護者専用アプリから確認でき、子どもがどんな問題に取り組み、どれだけの時間を学習に費やしたのかを簡単にチェックできます。家庭学習に不安を感じている保護者にとっても安心できる仕組みといえるでしょう。

\家庭学習のお得な情報/

スマイルゼミが期間限定で

ちいく村限定キャンペーン中

さらに紹介コードの特典が1,000円

上乗せ可能

スマイルゼミ特設サイトから

資料請求すれば

1,000円貰えるので

↓ぜひチェックしてみてくださいね↓

※紹介希望の方はこの記事にコメント

もしくはインスタに連絡ください

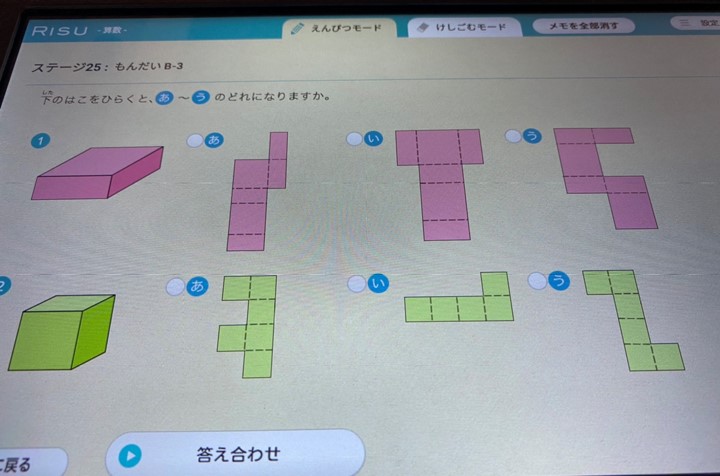

RISU算数

算数に特化したタブレット学習教材である「RISU算数」は専用タブレットを用いて、子ども一人ひとりのレベルに合わせた算数カリキュラムを提供してくれます。

他の学習サービスが幅広い教科をカバーしているのに対し、RISUは算数一本に絞り込み、徹底的に学習効果を高める仕組みを採用しているのが大きな特徴です。

算数は一度つまずくと後の単元に大きく影響する教科ですが、RISU算数なら過去の理解不足をさかのぼって補強してくれるので、基礎から応用まで無理なく積み上げていけるのです。

さらにRISU算数は「先取り学習」にも強いのが特長です。子どもの理解度次第で学年を超えた内容に挑戦できるため、算数が得意な子どもはどんどん学年の枠を超えて力を伸ばすことが可能になっています。

RISUは算数力がグングン伸びる

RISU算数の特徴

月2,480円からできる

幼児から算数を先取りして学べる

難しい算数もタブレットでわかりやすく学べる

\クーポンコードは「cib07a」/

クーポンで1週間お試しできる

チャレンジタッチ

ベネッセが提供する「チャレンジタッチ」もかなり人気の高い教材です。進研ゼミ小学生講座のデジタル版ともいえるサービスで、専用のタブレットを使って学習します。

学校の教科書に沿った内容で学べるのが特徴で、授業の予習・復習に直結しやすいため、学習効果を実感しやすいのが魅力。

問題を解くと即時に正誤がわかり、理解が不十分な部分は繰り返し練習できる仕組みが整っています。

さらにチャレンジタッチには子どものやる気を引き出す工夫が多く盛り込まれています。キャラクターによる応援や学習の進捗に応じたごほうび要素があるため、「もう少しやってみよう」という気持ちが自然に生まれます。

低学年のうちに学習習慣をつけたい家庭や、学校の授業にしっかりついていきたいと考える家庭に特におすすめのサービスです。

人気No.1タブレットで学ぼう

チャレンジタッチの特徴

小学生通信教育人気No.1

2022年無学年学習開始

誰でも楽しく家庭学習ができる

\タブレット無料キャンペーン中/

【まとめ】メリット、デメリットを意識して取り入れてみよう

iPadを活用した学習は、子ども一人ひとりに合った効率的な学びや、ゲーム感覚での楽しい学習体験を実現できる一方で、健康面のリスクや依存の問題、そして費用の負担といった課題もあります。

こうしたメリットとデメリットを理解したうえで、端末・アプリ(教材)を慎重に選ぶことが大切です。

スタディサプリやうんこゼミといった親しみやすいアプリから、東進オンライン学校のような本格的な教材、さらにスマイルゼミやチャレンジタッチといった専用タブレットまで、多彩な選択肢があります。

大切なのは「子どもが楽しんで続けられる学習環境」を整えること。

こどもの反応をみながら学びを習慣化できる仕組みを作ることで、子どもたちの未来の力を大きく伸ばしていけることでしょう。今回の内容をぜひ参考にしてみてください。

我が家で1番活躍してるのは

「スマイルゼミ」

20教材以上を検討して

毎日自主的に取り組み

お勉強するのが

好きになってくれたのは

スマイルゼミのおかげでした

ちいく村限定の

キャンペーンコードも配布中

お得に入会可能です。

ちいく村限定の1,000円特典付き

キャンペーンコードは

スマイルゼミの特設サイト![]() から

から

資料請求でGET

1,000円の紹介特典や

初月受講費無料キャンペーンとも

併用可能です

スマイルゼミに

1番お得に始める方法なので

ぜひチェックしてみてくださいね💕

資料請求で安く入会

スマイルゼミの特徴

タブレット1台で全科目学べる

教材が溜まらない&自動添削が楽

英語学習・プログラミングが学べる

\キャンペーンコードを貰おう/

特設サイトからの資料請求でギフト券GET