勉強が苦手な子どもの特徴と伸ばし方!勉強しろと言わずに成績を伸ばすコツ

「勉強しなさい!」と毎日のように子どもに声をかけているのに、なかなか机に向かわない…。そんな姿にイライラしたり、不安になったりしていませんか?

特に母親にとっては、「勉強が苦手な子ども=将来が心配」と感じてしまうことも多いです。

ですが、勉強が苦手だからといって「頭が悪い」というわけではありません。むしろ、子どもの特性や成長のスピードに合わせたサポートをすれば、勉強が得意でなくても伸びていく力をしっかりと持っています。

この記事では…

- 勉強が苦手な子どもによく見られる特徴

- 「勉強しろ」と言うとかえって逆効果になる理由

- 地頭がいい子に共通する特徴

- 勉強が苦手でも伸びる子に育てるための親の工夫

といったテーマを、母親世代の方にも分かりやすく解説していきます。

「どう接すればいいの?」と悩むお母さんにとって、子どものやる気を引き出すヒントになれば幸いです。是非最後までチェックしてみてください。

勉強が苦手な子どものタイプと原因

「うちの子、どうしてこんなに勉強が苦手なんだろう…」と感じるお母さんは少なくありません。

でも実は「勉強が苦手」と一口に言っても、その背景にはさまざまなタイプや特徴があり、原因やタイプを知ることで、「どう接したらいいのか」が少しずつ見えてきますよ。

ここでは、よく見られる特徴と原因をいくつかご紹介します。

集中力が続かない

「机に向かってもすぐに気が散ってしまう」「宿題を始めても、気づけば鉛筆を回して遊んでいる」…。

こうした子どもは、決して頭が悪いわけではありません。ただ、集中できる時間がまだ短かったり、気持ちの切り替えが苦手なだけだったりします。

やる気が出ない・面倒くさがる

「勉強しなさい」と声をかけても、「あとでやる」「今日は無理」となかなか動き出せない子もいますよね。

これは「勉強=つまらないもの」という気持ちが強いせいで、学習に対するハードルが高くなっている場合があります。

理解はできるけど定着しない

授業中は理解しているのに、テストになると点数が取れない…。そんな子は「分かる」と「できる」の間にギャップがあることが多いです。

頭の中で理解していても、繰り返し練習しなければ定着しないのは人間なのですが、繰り返しをしないが故に理解はできるけど、定着しないというケースが生まれてしまいます。

勉強が苦手な子どもが抱える心理

勉強が苦手な子どもは、単に「集中できない」「やる気が出ない」という表面的な問題だけではなく、心の中にさまざまな思いを抱えています。

その心理を理解してあげることで、親としてどのように寄り添えばいいのかが見えてきますよ!どんな心理を持つ可能性があるのか、知っておきましょう。

「できない自分」に自信をなくしてしまう

テストで点が取れなかったり、授業で手を挙げられなかったりすると、子どもは「自分はできない子だ」と思い込みがちです。

特に周りの友達と比べて遅れていると感じると、自信をなくしてしまい、ますます勉強に向かう気力を失ってしまいます。

小さなつまずきが「自分は頭が悪い」という誤解につながってしまうことも少なくありません。

勉強=叱られるものというイメージ

「宿題やったの?」「早く勉強しなさい!」と毎日言われていると、子どもにとって勉強は「叱られる原因」になってしまいます。

本来は学ぶこと自体が楽しい体験のはずなのに、勉強=嫌なもの、と結びついてしまうと、机に向かうこと自体を避けるようになります。

学校でのつまずきが後を引いている

学校の授業で分からないことが増えると、「どうせ分からないから聞いても無駄」と感じてしまう子もいます。

すると、家庭での宿題にも手がつかず、親に叱られてますます勉強嫌いに…。この悪循環が続くと、子どもの自己肯定感もどんどん下がってしまいます。

子どもが勉強を避けるのは「怠けているから」ではなく、「分からない」「できない」という気持ちが積み重なっているサインです。その心理を理解し、安心できる環境をつくることが、次の一歩につながります。

「勉強しろ」と言っても逆効果?親の声かけNG例

お母さんとしては「少しでも勉強してほしい」という気持ちから、つい口をついて出てしまう「勉強しなさい!」のひとこと。ですが、この言葉は多くの場合、子どものやる気を引き出すどころか逆効果になってしまいます。

子どもにとって勉強は、もともと楽しい遊びではなく、努力や集中を必要とするもの。そのため「命令」されると抵抗感や反発心が強まり、「やらされている」という気持ちが先立ってしまうのです。

ここでは、つい言ってしまいがちなNGな声かけと、その理由についてくわしく見ていきましょう。

「頭が悪いんじゃないの?」と責める言葉

子どもが勉強に取り組まないと、ついイライラして「だから頭が悪いのよ」などと口にしてしまうことはありませんか?この言葉は、子どもの自己肯定感を大きく傷つけてしまいます。

「自分はできない子なんだ」と思い込むと、挑戦する気持ち自体が失われてしまい、ますます勉強から遠ざかる悪循環に。

親の何気ないひとことが、子どもの将来への意欲をそいでしまうことがあるのです。

「早くやりなさい!」と急かす言葉

宿題を後回しにする子に対して、「早くやりなさい!」と何度も繰り返していませんか?

もちろん時間を守る習慣は大切ですが、常に急かされると勉強は「いやなもの」という印象が強まります。

さらに、子どもは「自分で決めて動けない」と感じ、自主性を育てるチャンスを失ってしまいます。

「〇〇はできるのに…」と比較する言葉

兄弟姉妹や友達と比べて「どうしてあなたはできないの?」と言ってしまうのもNGです。比較されることで子どもは「どうせ自分はダメだ」と感じ、やる気をなくします。

子どもによって成長のスピードは違いますから、他人との比較ではなく「昨日の自分より少しできた」ことを一緒に喜んであげる方が効果的です。

勉強嫌いを悪化させない親の接し方

勉強が苦手な子どもにとって、一番大切なのは「親との関係」です。

子どもは大好きなお母さんやお父さんに認めてもらいたい気持ちが強いので、親の声かけや態度は勉強への意欲に大きく影響します。

ところが、よかれと思ってかけた言葉や接し方が、実は勉強嫌いをさらに悪化させてしまうことも…。

ここでは子どものやる気を守りながら勉強と向き合えるようになるための接し方のポイントを紹介します。

効果的な声かけをしよう

コツは「やるべきことを伝える」のではなく「できたことを認める」ことです。

たとえば、たった5分机に向かっただけでも「今日は早く取りかかれたね」「字がきれいに書けたね」と声をかける。そうすると「もっと頑張ってみようかな」と子どもの気持ちが前向きになります。

親の言葉は、子どもにとって大きな力になります。「勉強しろ」と命令するよりも、「少しずつでもできたこと」を一緒に見つけてあげる方が、子どものやる気を引き出す近道なりますよ!

努力を褒める

子どもを励ますために「すごいね!」「頭いいね!」と褒めるのは一見良さそうですが、実はもっといい褒め方があります。

結果や才能だけを褒めると、子どもは「できないと褒めてもらえない」と感じ、失敗を恐れるようになってしまいがち…。

それよりも「今日は自分から机に向かえたね」「昨日より計算が早くなったね」と、努力や過程に目を向けて褒めることが大切です。

努力を褒められた子は「頑張れば成長できる」という前向きな気持ちを持つようになり、少しずつ勉強に取り組む姿勢が育ちますよ。

怒るより「共感」が先

宿題をなかなか始めない子どもを見ると、つい「なんでやらないの!」と怒りたくなりますよね。でも、頭ごなしに叱ると子どもは反発するだけで、勉強がますます嫌いになります。

「遊びたいのに宿題あると嫌だよね」「疲れてると机に向かうのしんどいよね」と気持ちを分かってもらえるだけで、子どもは安心して「やってみようかな」という気持ちになれます。

親の価値観を押し付けない

「いい高校に行くためには勉強しなきゃダメ」「テストでいい点を取らないと恥ずかしい」といった親の価値観を押し付けてしまうと、子どもは「自分のための勉強」ではなく「親のための勉強」になってしまいます。

これでは勉強が自分事にならず、意欲は長続きしません。大切なのは、子ども自身の気持ちを尊重すること。

「今日はどこからやる?」「どの教科から始めたい?」と選ばせてあげるだけでも、子どもは「自分で決めてやっている」と感じ、意欲的に取り組めるようになります。

うちのコは「地頭がいい子」?どんな特徴があるのか

ここまで読んでいて、うちの子にはちょっと当てはまらないかも…と思う人もいるはず。もしそうならかすると「地頭がいい子」なのかもしれません。

「地頭がいい子」という言葉を耳にすると、「勉強ができる子」や「テストの点が高い子」のことを思い浮かべるお母さんも多いかもしれません。ですが、実際の「地頭の良さ」とは、単純に成績や点数の高さだけを指すものではないです。

むしろ「学ぶ力の土台」ともいえる部分であり、子どもがこれからの人生で新しいことを吸収したり、自分で考えて行動したりする力に深く関わっています。

ここでは、地頭がいい子に見られる特徴をいくつかご紹介します。

好奇心が強い子は学びの吸収が早い

地頭がいい子は、とにかく「なんで?」「どうして?」と物事に疑問を持つのが得意です。

虫を見つければ「どうやって動いているの?」、ニュースを見れば「なんでこんなことが起きるの?」と、日常の中で自然に質問が出てきます。

「ただ覚える」よりも「理由を知りたい」という気持ちが先にあるため、理解も深まりやすく、記憶にも残りやすくなります。

自分で考える力がある

地頭がいい子は、教わったことをただ受け入れるだけでなく、自分なりに考えたり工夫したりする姿が目立ちます。

例えば、算数の文章題で解き方を一度教えられると、それを応用して別のパターンの問題も解ける、といった柔軟さがあります。

これは「丸暗記」ではなく「本質を理解しようとする力」があるからです。大人になってからも役立つ、非常に大切な力ですね。

勉強が伸びる子に育てる方法

地頭が良いだろうが、勉強は苦手だろうが、どちらにしても親としては勉強は伸びてほしいと思うもの。「勉強が苦手だから、このままずっと苦労するのでは…」と心配になるお母さんは多いでしょう。

そこで、ここではどんな子にも共通して使える勉強が伸びる子に育てる方法を紹介しておきます。

小さな成功体験を積ませる

勉強が苦手な子にとって、一番の壁は「どうせ自分にはできない」という気持ちです。そのため大切なのは、「できた!」と感じられる小さな経験を積ませること。

たとえば、1日1問だけ簡単な問題を解いて花丸をつけてあげる、計算カードを数回繰り返して「今日は昨日より速くできたね」と褒めるなどなど…。

得意分野から学習のきっかけを作る

勉強が苦手でも、子どもには必ず「好きなこと」「夢中になれること」があります。

サッカーが好きなら「チームの人数で計算してみよう」、絵が好きなら「色や形を言葉で説明してみよう」といった具合に、好きなことと勉強をつなげてあげると、自然に学ぶ意欲が高まります。

「勉強はつまらないもの」という思い込みを壊すためには、まず「勉強=自分の好きなことと関係している」と感じさせてあげることが効果的です。

できる範囲で学習環境を整えてあげる

勉強の成果は、環境によっても大きく左右されます。

例えばテレビやゲームの音が気になる環境では、子どもは集中できません。できるだけ静かで落ち着いた場所を用意してあげることが大切です。

また、机の上に参考書やプリントが山積みだと、それだけで「やる気」がそがれてしまいます。

最初は鉛筆とノートだけを出して「まずはここから始めよう」とシンプルにしたり、「すらら」のような毎日やることを提示してくれるタブレット学習を活用するのも効果的です。

さらに、親自身が本を読んだり、家事の合間にちょっと調べ物をしたりする姿を見せることも効果的です。

「お母さんも学んでいる」と感じると、子どもは自然と「学ぶことは特別じゃない」と思えるようになります。

習い事や家庭学習でできるサポートは何がある?

各先生の授業の質もありますし、クラス内の環境もあり、学校の授業だけで理解を深めるのは大変なことがあります。

そんなときに効果的なのが「家庭でのサポート」や「習い事」の工夫です。

ただし、無理に詰め込みすぎたり、苦手を強調しすぎたりすると逆効果になることも。ここでは、子どもの成長を助けるためのサポート方法を紹介します。

性格別おすすめ習い事

「塾に通わせなきゃ!」と焦るお母さんも多いですが、大切なのは子どものタイプに合った学びの場を選ぶことです。

- コツコツ型の子 → 個別指導や少人数塾で、自分のペースで学べる環境が合う

- 人と競うのが好きな子 → 集団塾や進級式ドリルで、ライバル意識を刺激すると伸びやすい

- 運動や芸術に関心が強い子 → 勉強以外の習い事で自信をつけることで、勉強への意欲が戻ることもある

「勉強が苦手だから塾へ」という単純な発想ではなく、その子に合った環境を見極めてあげるのがポイントです。

家庭学習教材やアプリ

最近はタブレット学習や映像授業など、楽しく学べる教材がたくさんあります。ゲーム感覚で取り組めるアプリは「勉強=楽しい」というイメージづくりに最適です。

ただし注意したいのは、「教材任せにしない」こと。お母さんが一緒に「今日はここまでできたね」と確認してあげるだけで、子どものモチベーションは大きく変わります。親子で小さなゴールを共有しながら進めることが、継続の秘訣です。

学校以外で自信をつける体験

勉強が苦手な子は、「どうせ自分はできない」という思い込みを持ってしまいがちです。そんなときは、勉強以外の分野で自信をつけさせてあげることがとても大切。

スポーツで活躍したり、絵を褒められたり、友達の前で得意なことを発表できたりと、そうした経験は「自分にもできることがある」と子どもに教えてくれます。

家庭や習い事は「勉強の穴を埋める場所」ではなく、「子どもの成長を支える居場所」でもあります。

勉強だけにとらわれず、子どもが輝ける体験を増やしていくことが、結果的に学習意欲を高める一番の近道です。

成績だけではない!「生きる力」を育てる視点をもとう

子どもの勉強に不安を感じていると、「とにかくテストの点数を上げなきゃ」「成績を良くしなきゃ」と思ってしまいがちです。

ですが、子どもの未来を考えたとき、本当に大切なのは「点数」だけではありません。むしろ、これからの社会を生きていくうえで必要なのは、勉強を通じて身につける「生きる力」なのではないでしょうか。

勉強より大切な「考える力」「表現力」

学校の勉強はもちろん大事ですが、テストで丸をもらうことよりも大切なのは「どうすれば解けるのかを考える力」や「自分の考えを人に伝える力」です。

例えば算数の文章題を解くとき、ただ公式を覚えるだけでなく、「どうやって答えにたどり着いたのか」を自分の言葉で説明できる子は、社会に出てからも問題解決力を発揮できます。

社会に出てから活きる力

将来、子どもが大人になって働くとき、評価されるのは「テストの点数」ではなく「自分の力で考え、行動できるかどうか」です。

初めてのことでも挑戦してみる勇気

失敗してもやり直せる粘り強さ

周りの人と協力して成果を出す力

こうした力は、学校の勉強が苦手でも、家庭での経験や日常の中で十分に育てることができます。

親ができる「学びの土台づくり」

お母さんができることは、「点数の良し悪し」だけに注目せず、「どんな学びの姿勢が育っているか」に目を向けてあげることです。

たとえ漢字のテストで良い点が取れなくても、「わからないところを自分から聞けたね」「昨日より丁寧に字が書けたね」と声をかければ、子どもは「学ぶことに価値がある」と感じられます。

勉強が得意でも苦手でも、子どもの未来は無限に広がっています。親が「点数」よりも「生きる力」に目を向けることで、子どもは自分に自信を持ち、前向きに成長していけるのです。

【まとめ】「勉強が苦手」でも可能性は無限

「勉強が苦手」というと、お母さんとしては心配で胸がいっぱいになってしまうかもしれません。でも実は、勉強が苦手だからといって「頭が悪い」わけでも「将来に可能性がない」わけでもありません。

子どもの成長は一人ひとり違います。早く芽が出る子もいれば、じっくり時間をかけて力を伸ばしていく子もいます。

大切なのは「周りの子と比べること」ではなく、「昨日より少しでもできたこと」を一緒に喜んであげることです。

学校のテストや成績は、あくまで学力の一部分を見ているにすぎません。

「人との関わりが得意」「絵を描くのが好き」「アイデアを出すのが上手」など、子どもにはそれぞれの強みがあります。

そうした力もすべて「頭の良さ」や「生きる力」の一部です。勉強が苦手に見えても、他の才能を伸ばしていけば、やがて勉強にも前向きに取り組めるようになるケースはたくさんあります。

子どもの未来は、テストの点数だけで決まるものではありません。勉強が苦手に見えても、親の温かい関わりと工夫次第で、子どもは自分なりのペースでしっかりと成長していきます。

「うちの子は大丈夫」と信じて、一歩一歩サポートしていくこと。それこそが、子どもの可能性を広げる一番の近道なのです。

この記事を参考にお子さんと二人三脚で頑張ってみてください!

我が家で1番活躍してるのは

「スマイルゼミ」

20教材以上を検討して

毎日自主的に取り組み

お勉強するのが

好きになってくれたのは

スマイルゼミのおかげでした

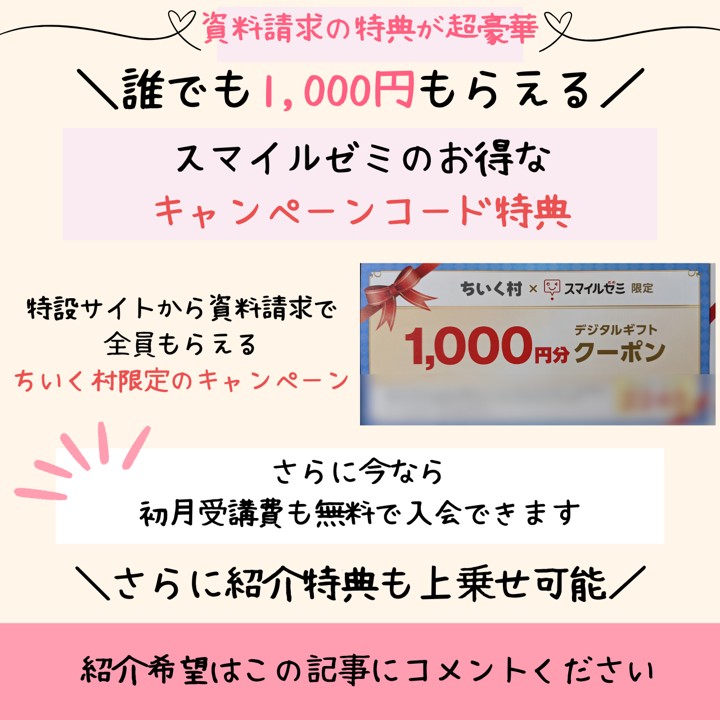

ちいく村限定の

キャンペーンコードも配布中

お得に入会可能です。

ちいく村限定の1,000円特典付き

キャンペーンコードは

スマイルゼミの特設サイト![]() から

から

資料請求でGET

1,000円の紹介特典や

初月受講費無料キャンペーンとも

併用可能です

スマイルゼミに

1番お得に始める方法なので

ぜひチェックしてみてくださいね💕

資料請求で安く入会

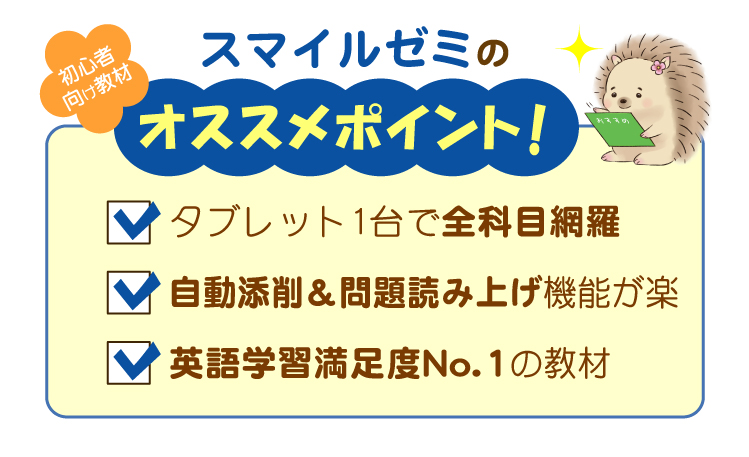

スマイルゼミの特徴

タブレット1台で全科目学べる

教材が溜まらない&自動添削が楽

英語学習・プログラミングが学べる

\キャンペーンコードを貰おう/

特設サイトからの資料請求でギフト券GET