タブレット学習の脳への影響はポジティブなのか、ネガティブなのか、子どもの集中力や記憶力に影響するのかまとめました。

近年、学校や家庭での学習においてタブレット端末を利用する機会がぐんと増えました。紙の教科書やノートと違い、動画やアプリを通じて楽しく学べる点が魅力ですよね。

ですが、その一方で「本当に頭に残るの?」「子どもの発達に影響はないの?」といった不安の声も少なくありません。

実際に脳科学や教育学の分野では、タブレット学習が私たちの脳に与える影響について、さまざまな研究が進められています。前向きな効果もあれば、注意すべきリスクもあるのですが、やはり心配ですよね。

そこでこの記事では、タブレット学習が脳に与えるポジティブな影響とネガティブな側面の両方を紹介しながら、バランスのとれた活用方法について考えていきます。

タブレット学習のポジティブな脳への影響

まずはタブレット学習の「ポジティブな脳への影響」から見ていきましょう。

前頭葉をアクティブに使える

脳科学者・茂木健一郎氏は、タブレット学習を含む「ICT(情報通信技術)学習」が前頭葉の活性化につながると指摘しています。

学校に対するアンケート結果によると、授業で考えをまとめて発表する際、積極的にICT情報通信技術を利用している学校ほど各教科の正答率が高い傾向となりました。

この結果を受け、脳科学者で理学博士の茂木健一郎さんは「脳科学の立場から言うと、いわゆるICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)のテクノロジーを使うことは、前頭葉をアクティブに使うことにつながる」とICTと前頭葉の関係性を示唆。

紙の本よりも電子機器のほうがよりアクティブに前頭葉を使うそうで、「ひょっとしたらそういうことが(テストの結果に)関わっているのかもしれない」と推察しつつ、「いずれにせよ学力テストの点数云々関係なく、国全体としてICTのリテラシーを上げていく必要がある」と声を大にします。

引用:TOKYO MX

前頭葉は計画を立てたり、物事を論理的に整理したり、新しいアイデアを生み出す際にフル稼働する脳の司令塔のような場所なのですが、タブレットを通じて学ぶことで、単に「暗記する」だけではなく、「自分で考え、答えを導き出す」力が自然と鍛えられます。

たとえば、図形パズルアプリで試行錯誤したり、プログラミング学習で順序立てて処理を組み立てたりする体験は、前頭葉を刺激する格好の機会になります。

多様な認知能力を伸ばす可能性あり

タブレット学習の大きな魅力は、多様な能力を同時に伸ばせる点です。

特定のアプリやゲームは記憶力を高めるだけでなく、複数の課題を同時に処理するマルチタスク能力や、新しい状況に柔軟に対応する流動性知能の向上にも寄与するかもしれません。

例えば、外国語アプリで単語を覚えつつリスニング問題に挑戦する場合、耳と目、さらには短期記憶を同時に使うため、脳全体をバランスよく鍛えることができます。

効率的な学習サイクルを生み出す

多くの学習アプリには、即時フィードバック機能やゲーミフィケーション要素が組み込まれています。専用タブレットを使った学習でもおなじみの機能です。

「間違えたらその場で正しい答えが表示される」「得点やバッジで達成感を得られる」など、紙の学習では味わいにくい仕組みが豊富です。

こうした仕組みはモチベーションの維持に直結し、「学ぶことが楽しい」と感じさせる効果を持つため、結果として学習のサイクルが回りやすくなり、短時間でも効率よく知識を定着させる可能性が高まります。

学習の個別最適化を実現できる

紙の教材は基本的に「一律」の内容ですが、タブレット学習では一人ひとりの理解度や進度に合わせて出題内容が変わる「アダプティブ学習」が可能です。

得意な部分は先に進み、苦手な部分は繰り返し練習することができるため、効率の良い学びを実現できます。

タブレット学習のネガティブな脳への影響

このように、タブレット学習には「考える力を鍛える」「多様な認知能力を伸ばす」「モチベーションを保つ」「個別最適化できる」などのポジティブな側面が多く存在します。

ですが、当然ながら万能ではありません。ここからは、見逃せない「ネガティブな影響」についても深掘りしていきましょう。

記憶の定着に不利な側面あり

東京大学の研究では、紙に書いて学習した場合と比べて、タブレットやスマホで学習した場合のほうが記憶を司る脳の部位(海馬など)が十分に活性化しないことが示されています。

先日われわれのグループは、「紙の手帳」の脳科学的効用について調べた論文(Umejima et al., Frontiers in Behavioral Neuroscience)を発表して、使用するメディアによって記憶力や脳活動に差が出ることを明らかにしました。参加者は十八~二十九歳の四十八人(東大生および一般公募者)で、手帳群・タブレット群・スマホ群(各十六人)に分けました。参加者は会話文を読みながら、スケジュールの情報を紙の手帳(四色ペンを使用)、タブレット(スタイラスペンを使用)、スマホ(フリック入力か仮想キーボードを使用)のいずれかでカレンダーに書き留め、それから一時間後、スケジュールに関する問題に解答しました。その解答中の脳活動をMRI装置で測定した結果、タブレット群やスマホ群と比較して、手帳群の方が、記憶の想起に対する脳活動が確かに高くなったのです。

引用:東京大学

紙の教科書やノートでは、「ページの左下に書いてあった」「赤線で囲んだ部分だった」というように空間的な手がかりを記憶と結びつけやすいですが、デジタルでは画面をスクロールして閲覧するため、この空間的な情報が乏しくなり、記憶に残りにくいわけです。

また、タブレット学習は「即座に答えが出る」仕組みが多いため、便利な反面、「自分で考えるプロセス」を省略しやすくなります。

例えば、分からない単語をアプリでワンタップで調べられる一方で、紙の辞書で探すときの「検索の過程」や「周辺の言葉から偶然学ぶ」ような体験は失われがちです。

注意力と集中力への悪影響

タブレットは学習だけの道具ではなく、通知や他のアプリの誘惑が常に存在します。そのため、学習中に気が散りやすく、集中力が途切れやすいリスクがあります。

特に子どもにとっては「ちょっと動画を見よう」「SNSを開こう」といった誘惑が強く、マルチタスク状態に陥りがち。これは深い思考や長時間の集中を阻害する大きな要因となります。

専用タブレットをつかう学習だとこの点が改善されてはいるのですが、iPadなどのタブレットをつかった学習アプリだと回避しにくい問題といえます。

脳の発達への影響(特に幼児期)

千葉大学の3〜5歳の幼児を対象とした研究では、デジタルメディアの利用時間が長いほど、視覚処理や共感、注意力などを担う脳領域の発達に影響が出る、とされています。

乳幼児期のメディア視聴時間と子どもの発達が関連するかどうかを調査しました。(ランダム切片交差遅延パネルモデル(注1)にて検討)

その結果、メディア視聴時間が長くなると、子どもの発達スコア(注2)が低くなる影響を1歳から2歳、2歳から3歳の子どもに対して一貫して認めました。しかし、1歳から2歳は2歳から3歳に比べ弱い影響でした。

発達領域ごとの影響を見ると、1歳から2歳はコミュニケーション領域へ影響があったのに対し、2歳から3歳では粗大運動、微細運動、個人-社会の3つの領域への影響があることが分かりました。また、コミュニケーション領域の発達スコアが高いと、1年後のメディア視聴時間が短くなる影響を1歳から2歳、2歳から3歳ともに認めました。

引用:千葉大学プレスリリース

幼児期は神経回路が急速に形成される時期であるため、この時期の過剰なデジタル利用は将来にまで影響を及ぼす危険性があります。

「書く」経験の減少とデジタル依存

タブレット学習では、選択式問題やタップ操作で答える形式が中心になりがちです。その結果、実際に文字を書く機会が減り、手書き能力の低下につながる懸念があります。

タブレットではタップやスワイプといった単純な動作が中心となり、実際に手を動かして書いたり、図を描いたりする機会が減少します。このことは、細かな手先の器用さや、文字や形を「手で生み出す」経験を減らすことにつながります。

脳科学的には、手を動かすことと脳の発達には密接な関係があるため、「書く・描く」体験が不足することで創造性が育ちにくくなるかもしれません…。

依存状態になると、勉強や遊びなどあらゆる活動が「画面ありき」になってしまい、現実の体験や人との交流が希薄化する恐れがあります。

タブレットは学習道具であると同時に、ゲームや動画、SNSなど「娯楽の入口」でもあります。便利さと楽しさが裏目に出ると、気づかないうちに長時間利用してしまい、いわゆる「デジタル依存」状態に陥るリスクも…

視力や身体への負担

タブレットを長時間使用すると、目の疲れやドライアイといった問題が懸念されます。特に子どもの場合、発達段階にあるため視覚への影響は無視できません。

また、同じ姿勢で長時間画面を見続けることで、首や肩の凝り、姿勢の悪化(ストレートネックなど)を引き起こすこともあります。

さらに依存傾向が強まると、学習以外の活動(運動・読書・友達との遊びなど)が減り、必要な体力のバランスを崩す危険性があります。

コミュニケーション機会の減少と柔軟性の欠如

紙の学習では、親子や教師とノートを見ながら対話する時間が自然と生まれますが、タブレット学習では子どもが画面に集中してしまい、周囲とのコミュニケーションが減る傾向にあります。

特に幼児や低学年の子どもにとっては、人とのやり取りを通じて学ぶことが非常に重要です。タブレット中心の学習が続くと、学力面だけでなく社会性の発達にも影響を及ぼす可能性があります。

問題形式が選択式や穴埋め式に偏りすぎると、自由記述や論理的な文章表現を鍛える機会が少なくなり、表現力や思考の柔軟性が十分に育たないことあります。特に国語や作文、社会科の討論など、自分の言葉で考えを表す力はタブレットだけでは身につきにくいです。

タブレット学習を効果的に使うための具体的対策

タブレット学習のデメリットは、「記憶・集中力」だけにとどまりません。視力や姿勢への負担、創造性や表現力の低下、偶発的な学びの減少、コミュニケーション不足、依存リスク、さらには社会的な格差の拡大まで、多面的にあります。

つまりタブレット学習は、メリットと同時に複雑なリスクを伴う“両刃の剣”だということです。

この現実を踏まえた上で、私たちは「どこまでデジタルに頼るか」「どのように紙や体験と組み合わせるか」を意識していく必要があります。

では、これらのリスクをできる限り避けつつ、メリットを活かすにはどうすればよいのでしょうか。具体的な使い方について解説していきます。

学習時間を区切って使う

まず大切なのは「使う時間をあらかじめ決めておく」ことです。タブレットを長時間利用すると、脳や目に負担がかかりやすく、学習効率が下がってしまいます。

特に子どもの場合は集中力が持続しにくいため、1回あたり15分程度に区切り、間に休憩を挟むのが理想的です。短時間の集中を積み重ねることで、効率よく学習できるだけでなく、習慣化にもつながります。

紙の学習とのハイブリッド活用

タブレット学習の弱点を補うために、紙の教材やノートを併用するのもおすすめです。

例えば、算数の問題をアプリで解いたあとに、解法や重要なポイントをノートに「手で書く」ことで、記憶の定着率が大きく向上します。

また、紙媒体の「ページのどこに何があったか」という空間的な記憶は、理解を助ける大事な要素ですが、デジタルとアナログを組み合わせることで、両者の強みを最大限に活かすことができます。

質のよいコンテンツをつかう

タブレット学習用のアプリやタブレット学習教材は数多く存在しますが、すべてが学習効果の高いものとは限りません。

単なるゲーム性が強すぎるものは、遊びに偏ってしまい逆効果になることも。選ぶ際は…

- 正解・不正解のフィードバックが適切にあるか

- 達成感やモチベーションを高める仕組みが備わっているか

- 教科内容に沿った体系的な設計になっているか

といった点をチェックしましょう。レビューや教育機関の推奨情報を参考にするのも一案です。

親がサポートしてあげる

最後に忘れてはいけないのが、保護者の関与です。タブレットを「子どもに任せきり」にしてしまうと、学習よりも娯楽に使われがちです。

特に専用のタブレットを使わずに iPad などでできる学習アプリに関してはほぼ間違いなくと言ってもいいほど娯楽に使われてしまうでしょう。

専用タブレットであれば、システムである程度管理はできますが、そうでない場合は、使用時間やルールを一緒に決めてみましょう。そのおかげで、子ども自身も自己管理能力を育むことができます。

タブレット学習との賢い付き合い方

これまで見てきたように、タブレット学習は私たちの脳に良くも悪くも影響を与えます。

前頭葉を活性化させ、学習意欲や多様な認知能力を伸ばしてくれる一方で、記憶の定着や集中力の持続といった面では紙の学習に劣る部分もあるのが現実です。

ここでは、記事全体を踏まえながら「賢いタブレット学習との付き合い方」を整理してみましょう。

「プラス」と「マイナス」があることを理解する

まず重要なのは、タブレット学習の良い面と悪い面の両方を正しく理解することです。タブレット学習は完璧な存在ではありません。

プラスの面では、前頭葉を刺激し、思考力や創造力を伸ばすことができます。インタラクティブな教材やゲームを通じて、記憶力や柔軟な思考力を鍛えることも可能です。

マイナスの面では、スクリーン中心の学習は記憶の定着を妨げたり、通知や誘惑によって集中力を削いでしまったりするリスクがあります。また、特に幼児期の長時間利用は脳の発達そのものに影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。

バランスのとれた学習スタイルをつくる

タブレットを「紙の教材の代わり」としてだけ捉えるのではなく、相互補完的に活用する姿勢も大切です。

たとえば、算数や理科など、アニメーションやシミュレーションで理解が深まる分野はタブレットを積極的に使うのがいいかもしれません。

また、記憶定着や空間認識が重要な科目(国語や社会の暗記分野など)は紙のノートや教科書を組み合わせるのもいいでしょう。

こうすることで、デジタルとアナログの両方の強みを生かすことができます。

主体性を育む「目的意識」の設定

タブレット学習が「ただの娯楽」にならないためには、目的意識を持って使うことが不可欠です。目的意識はつねにもちつづけましょう。

- 今日は計算ドリルを3ページ分解く

- 英単語を20個覚える

- キャラが動くところまでプログラミングしてみる

- カリキュラムが側が提示する1日のノルマを達成する

といった明確なゴールをあらかじめ決めることで、集中力が高まり、学習の質が向上します。親子で目標を共有し、達成できたら一緒に喜ぶことも、モチベーションの維持につながります。

親や大人のサポートを覚悟する

タブレットは便利な反面、子どもが一人で完全にコントロールするのは難しいツールです。だからこそ、保護者や大人の関わりがとても重要です。

- 学習時間を一緒に管理する

- 使うアプリを選ぶときに助言する

- 学んだ内容について会話をして理解を深める

こうしたサポートによって、タブレットは「遊びの道具」から「学びのパートナー」へと変わっていきます。

ひとりにまかせきりにするのではなく、かならず親のサポートが必要だ、くらいの覚悟でちょうどよいのではないでしょうか。

我が子ファーストで決断する

タブレット学習はすでに教育の現場で広く導入されており、今後もその流れは加速していくでしょう。しかし、必ずしも「デジタル一辺倒」が最善ではありません。

絶対的な正解があるわけではないので、これからの時代に求められるのは、「どちらが正しいか」ではなく「我が子に合っているのは何なのか」という視点です。

【まとめ】タブレット学習の脳への影響を意識して使いこなそう

タブレット学習は、工夫次第で可能性を大きく広げてくれる素晴らしいツールです。しかし、デメリットも存在するので「振り回される」のではなく、「主体的に使いこなす」ことが何より大切です。

まずはお子様との相性が良いかどうかというのが一番大事ですが、もし相性が良さそうなのであれば、時間管理・目的意識・教材選び・親の関わりといったポイントを意識してみてください。

そうすればタブレット学習は良き学びのパートナーへと変わってくれるのではないでしょうか。もし家庭や学校での活用法に悩んでいるなら、この記事の内容を参考に「わが子だけのバランス」を見つけてみてください。

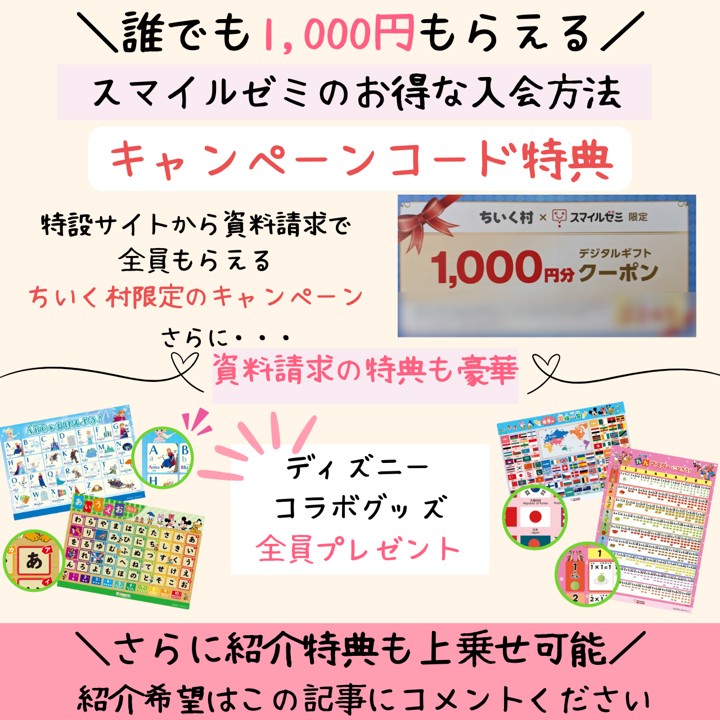

我が家で1番活躍してるのは

「スマイルゼミ」

20教材以上を検討して

毎日自主的に取り組み

お勉強するのが

好きになってくれたのは

スマイルゼミのおかげでした

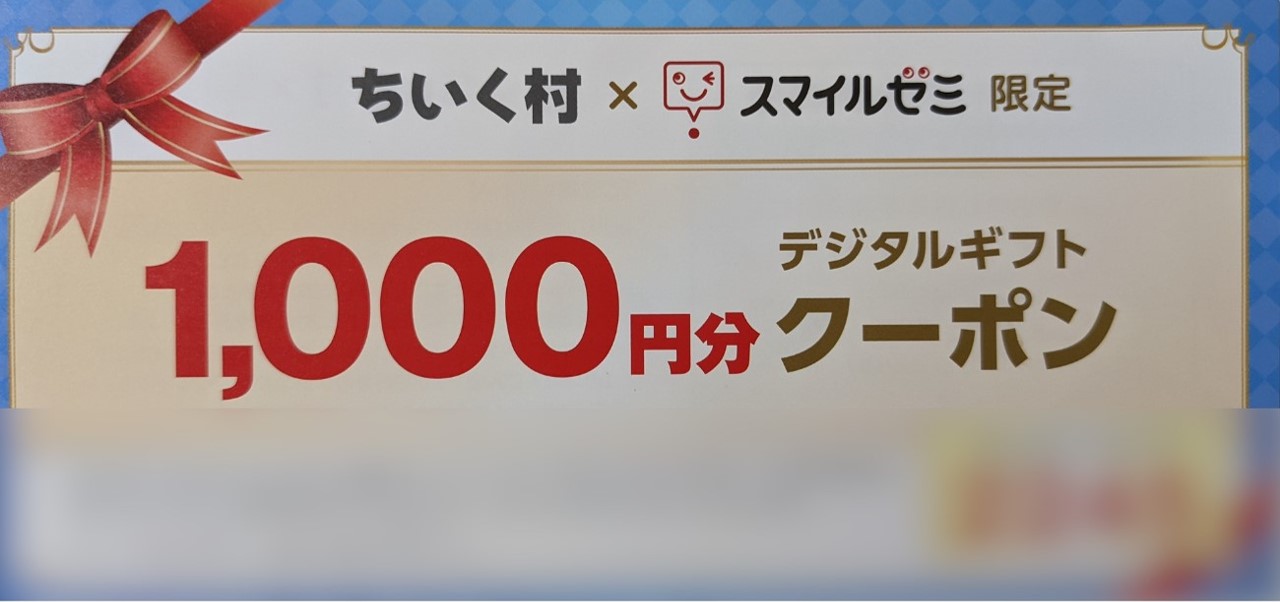

ちいく村限定の

キャンペーンコードも配布中

お得に入会可能です。

ちいく村限定の1,000円特典付き

キャンペーンコードは

スマイルゼミの特設サイト![]() から

から

資料請求でGET

1,000円の紹介特典や

初月受講費無料キャンペーンとも

併用可能です

スマイルゼミに

1番お得に始める方法なので

ぜひチェックしてみてくださいね💕

資料請求で安く入会

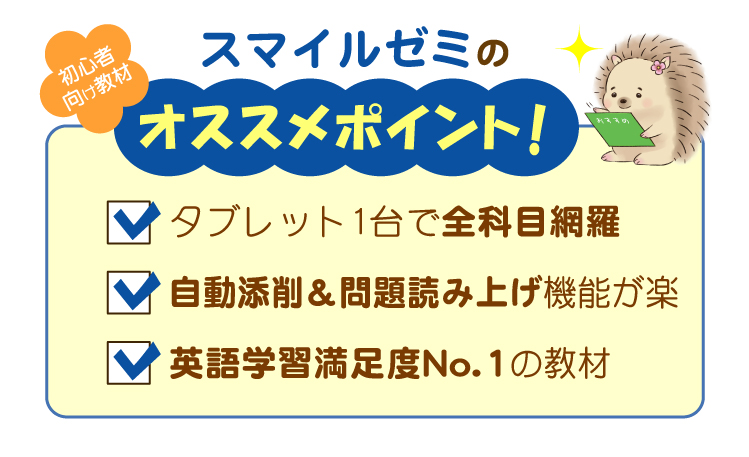

スマイルゼミの特徴

タブレット1台で全科目学べる

教材が溜まらない&自動添削が楽

英語学習・プログラミングが学べる

\キャンペーンコードを貰おう/

特設サイトからの資料請求でギフト券GET